「支援級から通常級に退級したい」と希望する子どもが現れたとき、担任として避けて通れないのが“保護者との面談”です。

特に、籍を変えることを判断する面談では、「先生はどう思いますか?」「やっていけますか?」と、学校側の意見を求められる場面も多く、どう対応すればいいか迷ったことのある先生も多いのではないでしょうか。

この記事では、支援級担任として退級面談を行う際に気をつけたいポイントと、実際によくある保護者の質問とその答え方(想定Q&A)をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

退級面談で言ってはいけない言葉・避けたい表現

「先生はどう思いますか?」に対するベストな返答例

面談の流れを整えるための導入トークとQ&Aテンプレ

面談後に保護者が「話してよかった」と思える伝え方のコツ

「言ってはいけないこと」「伝えるべきこと」「判断を迫られたときの返し方」など、明日からの面談にすぐに活かせる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

〜「先生はどう思いますか?」と聞かれた時、迷わないために〜

はじめに:この質問、どう答えますか?

「通常級に行きたいって本人が言っていて…先生はどう思いますか?」

支援級の担任として、退級(=正式には「転籍」)を希望する子どもに関する面談に立ち会うと、必ずと言っていいほど保護者からこんな問いを受けます。

「やっていけると思いますか?」

「今のままの方が安心ですか?」

この瞬間、私たちは葛藤します。

子どもの成長を間近で見てきたからこそ、意見を言いたくなる。でも、判断は本来、保護者と本人が主体。

じゃあ、どんな言葉で返せばいいのか?

この記事では、そんな迷いを抱える先生方に向けて、「面談で気をつけたい5つのポイント」と、「よくある質問と返答例」を、制度面の整理とあわせてご紹介します。

そもそも「退級」と「転籍」の違いとは?

学校現場では「退級」という言葉が使われることがありますが、これは正式な制度用語ではありません。

✅ 正式には「転籍」

- 退級:俗称。支援級→通常級への変更を指す口語表現

- 転籍:学籍上の在籍を支援学級から通常学級へ変更する正式手続き(保護者の同意が必要)

また、転籍は「支援が完全になくなる」ことではありません。

転籍後も、以下のような支援が可能です。

- 通常級に在籍しながらの合理的配慮

- 支援員の配置や巡回指導

- 一部教科のみ支援学級での学習(地域による)

- 必要に応じた個別支援計画の継続

🔎 ポイント:転籍は「選択肢の1つ」であり、学びの形はグラデーションで考えられる。

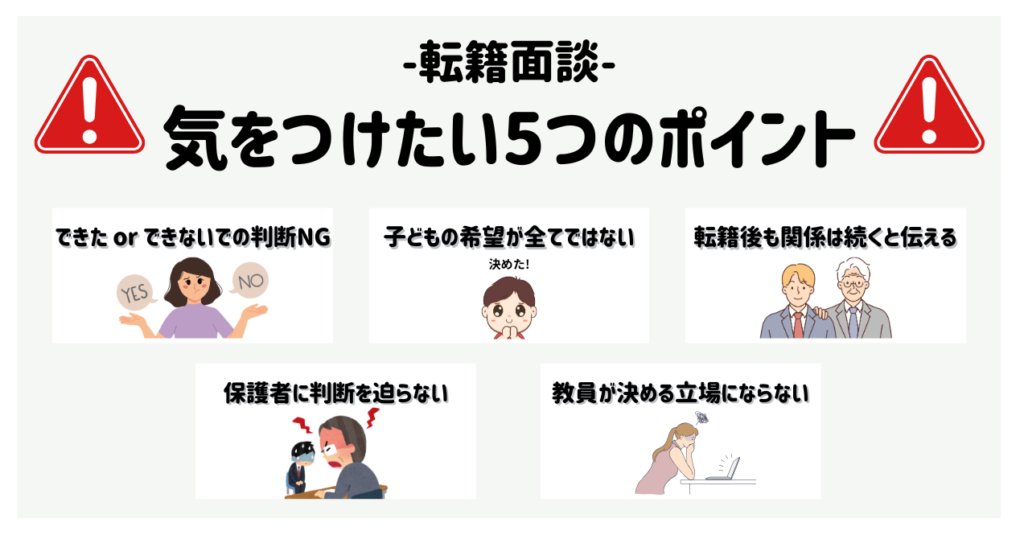

面談で気をつけたい5つのポイント

では実際の面談で気をつけるべきポイントを以下で解説します!

1. 「できた/できなかった」で判断しない

一時的な成果やテスト結果で「やっていけるかどうか」を判断しないようにしましょう。

安心感や集中の持続、意欲など、学びの質を見落とさない視点が必要です。

2. 子どもの希望を“そのまま結果”として扱わない

「通常級がいい」と言っていても、その背景にある思いや不安を丁寧に聞き取る必要があります。

希望を尊重しながらも、理由や状況を一緒に整理していきましょう。

3. 転籍=支援が切れる、ではないと説明する

「通常級に行く=支援がゼロになる」と誤解している保護者は多いです。

むしろ支援の形が変わるだけで、通常の学級内で合理的配慮や可能な限りの人的支援は続けられます。

4. 保護者に判断を迫らない

面談の場は結論を出す場ではなく、「一緒に考える場」であることを明確に伝えましょう。

焦らず、考える時間と情報を丁寧に提供するスタンスが大切です。

5. 教員が「決める立場」にならない

「通常級で大丈夫です」「まだ無理だと思います」など、断定は避けましょう。

学校はあくまでも伴走者・支援者として、材料を共有する立場です。

ぷーた先生

ぷーた先生あくまでも基本的なことで、自治体や学校の事情により対応は異なります!

合理的配慮したくても人が足りないんだよね〜

よくある質問とベストな返し方(想定Q&A)

実際の面談では、保護者からさまざまな質問や判断を求める声が出てきます。

ここでは、退級・転籍面談でよく聞かれる質問と、それに対するおすすめの返答例をご紹介します。

状況に応じてアレンジしながら、先生ご自身の言葉で伝えてみてください。

Q1.「先生、退級(転級)した方がいいと思いますか?」

🟢 A:

「どちらが良いというよりも、〇〇くんが安心して学べる環境かどうか、という視点で私たちは見ています。今の様子を整理しながら、一緒に考えていけたらと思っています。」

Q2.「本人が通常級がいいと言っています」

🟢 A:

「その気持ちは大切にしたいですね。どうしてそう感じたのか、何が楽しみで、何に不安があるのかも含めて、丁寧に聞いていければと思っています。」

Q3.「転籍して、また戻ることはできますか?」

🟢 A:

「制度上は一度の転籍で学籍が変わるため、すぐに戻ることは難しい場合があります。ただし、転籍後も必要な支援は可能な限り続けられますので、ご安心ください。」

Q4.「先生の方がよく見ていると思うので、判断してほしいです」

🟢 A:

「そう言っていただけてありがたいです。私たちからは事実や必要な支援をお伝えできますが、どの形が最も安心できるかは、ご家庭の思いと〇〇くんの気持ちを大事にしながら、一緒に考えていけたらと思っています。」

面談の冒頭で使える導入トーク

「今日は、〇〇くんが一学期に交流級で取り組んだ様子を共有しながら、今後どのような学び方が〇〇くんに合っていそうか、一緒に考えていく時間にできればと思います。今日この場で結論を出す必要はありませんので、ご家庭でもじっくりご検討いただければと思います。」

【保存版】支援級から通常級への「転籍面談」で気をつけたい5つのポイントのQ &A

- 保護者に「退級(転級)できますか?」と聞かれたら、どう返せばいい?

-

〇〇くんの様子を見ていると、頑張って取り組めているところもありますし、支援があることで安心できている面もあると感じます。今日は、そのあたりも含めて一緒に考えていけたらと思っています。

- 保護者に「先生はどちらがいいと思いますか?」と判断を求められたら?

-

「お気持ち、よく分かります。ご家庭で迷われるのも当然のことです。私たちからは、〇〇くんの学校での様子や必要な支援をお伝えしますので、それをもとに一緒に考えていけたらと思います。」

👉 判断を回避するのではなく、“共に考えるパートナー”という立場を明確に。

- 子どもが「通常級に行きたい」と言っている。すぐに転籍を進めるべき?

-

気持ちは大切ですが、背景を丁寧に聞くことが最優先です。

「なぜそう思ったのか」「どんな場面でそう感じたのか」を本人と共有し、希望と支援ニーズのバランスを確認しましょう。👉 願いをそのまま通すのではなく、“希望+支援環境”で考えることが大切です。

- 面談で「じゃあ転籍します」とその場で決めようとされたら…?

-

「大切なことですので、いったんご家庭でもゆっくりご相談いただいて大丈夫ですよ。今日の内容をふまえて、また一緒に考えていけたらと思っています。」

👉 即断は避け、「じっくり考える」雰囲気を大切にしましょう。

- 教員として、自分の意見は一切言わない方がいい?

-

自分の考えを「意見」ではなく「事実の共有」として伝えることは大切です。

例:「交流級では集中して取り組めていたけれど、指示の理解に少しサポートが必要でした」など。👉 判断は避けつつも、“観察に基づいた情報”は伝える責任があります。

中学進学の相談では、「距離や通学の現実的なイメージ」で判断してほしいという話をしたことがあります

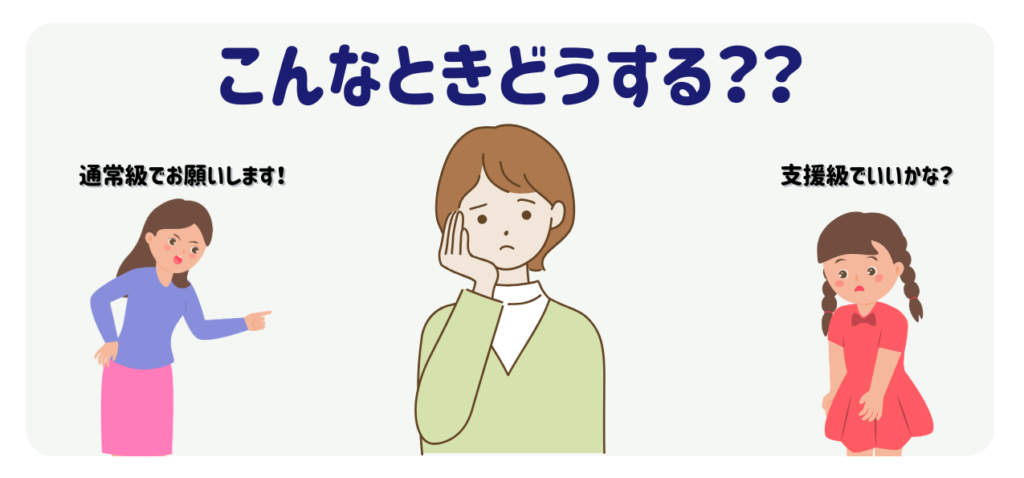

「保護者は通常級に行かせたい」「子ども本人は支援級にいたい」という時は?

このように「保護者は通常級に行かせたい」「子ども本人は支援級にいたい」という意見のズレは、私も経験しましたが実際によく起こります。

対応の仕方を誤ると、子どもの安心感や自己肯定感が損なわれたり、保護者との信頼関係が揺らいだりするリスクがあるため、慎重な対応が必要です。

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 🧒 本人の気持ちを最優先に丁寧に扱う | 支援級を「安心できる場所」と思っている子の気持ちは、尊重されるべきです。無理に押し出すことは避けるべきです。 |

| 👪 保護者の期待や不安も理解する | 通常級を希望する背景には、「進学が心配」「特別視されたくない」などの思いがあることが多く、否定せずに受け止めることが大切です。 |

| 🏫 「今すぐ決めない」安心の場づくり | 両者に温度差がある場合は、段階的な移行や試行的な交流を通じて、様子を見ながら考えることが現実的です。 |

面談での対応例(言葉がけ)

🔸保護者への伝え方(本人とズレがあるとき)

「〇〇くんは、今の支援級が安心できる場所だと感じているようです。無理なく自分らしく学べる場所であることは、学びを続けていく上でとても大切だと思っています。ご家庭の思いや進学への見通しも踏まえながら、〇〇くん自身が少しずつ自信をもって選んでいけるよう、段階的に考えていけたらと思います。」

🔸子ども本人への言葉がけ(通常級を勧めたいとき)

「今のクラス、安心できてるんだね。それはとっても大事なことだよ。もし、〇〇くんが『こんなことなら交流でもできそうかも』って思えることがあれば、先生たちと一緒にチャレンジもできるから、無理なく考えていこうね。」

🔸子ども本人への言葉がけ(通常級を勧めたくないとき)

🟢例1:「今のままが安心なんだね」

「今の教室、落ち着く?先生も〇〇くんがのびのび過ごしているのを見て、いい場所なんだなって思ってるよ。」

👉「今の選択肢が“正解”」だと肯定してあげる。

🟢例2:「大人だけが決めることじゃないよ」

「どこで学ぶかって、〇〇くんが『ここがいい』って思えることが一番大事。先生たちは、その気持ちを大事にしたいなと思ってるよ。」

👉自己決定を尊重する姿勢を伝える。

🟢例3:「先生たちは、今の〇〇くんのがんばり、ちゃんと見てるよ」

「『もっと〇〇をしなきゃ』ってならなくてもいいよ。今の〇〇くんのままで、ちゃんと成長してるからね。」

👉「成長=通常級に行くこと」ではないと示す。

🟢例4:「変わらなくてもいいっていう選択もあるよ」

「『前に進む』って、“場所を変えること”じゃなくて、“今の場所でじっくりがんばること”でもあるんだよ。」

👉子どもが「安心=停滞」ではないと感じられる言葉。

👣ポイント:子どもにこう感じてもらえたらOK

- 「自分の気持ちを大事にしていいんだ」

- 「無理に変わらなくていいんだ」

- 「先生たちは、自分を信じてくれてる」

🧩 実際によく使われる支援方法

- 段階的交流(最初は算数だけ、給食だけなど)

- 週1回の体験登校的な交流(曜日や時間を決める)

- 「支援級在籍のまま通常級で学ぶ」交流型の継続

- 中学校進学を視野に入れたスモールステップ的移行

両者の希望を“対立させず、並べる”

「子どもが嫌がってるからやめましょう」ではなく、

「お子さんの安心感と、ご家庭の見通しを両方大事にしたい」

このように話すことで、対話の軸を“対立”から“協同”に変えることができます。

【保存版】支援級から通常級への「転籍面談」で気をつけたい5つのポイントのまとめ

転籍(=退級)は、子どもの進路にとって重要なターニングポイント。

でも、教員が判断を下す立場ではありません。

むしろ、保護者と一緒に悩み、整理し、未来を描いていくパートナーになることこそが、支援級担任の本当の役割です。

少しでも心が軽くなる言葉を添えながら、安心して次の一歩を踏み出せる面談にしていきたいですね。

おまけ(資料にも◎)

自治体により異なる表現を使うことがありますので、各自治体の教育委員会のホームページなどでご確認ください。

「“退級”という表現も使われますが、正式には『転籍』という制度になります。転籍後も、支援がゼロになるわけではなく、個に応じた支援は継続可能です。安心してご相談ください。」

コメント