「生成AIって、特別支援学級でも使っていいの?」

「業務改善に役立つって聞いたけど、個人情報は大丈夫なのかな…?」

最近、そんな声を多く聞くようになりました。

便利そうだけど、ちょっと不安。だけど気になる――先生たちのそんな“リアルな迷い”がよくわかります。

この記事では、文部科学省の最新ガイドラインをもとに、

特別支援学級で生成AIを使うときの注意点・入力してはいけない情報・安全に使うための設定方法をわかりやすく解説します。

読み終えるころには、「どこまでOKなのか」がスッキリわかり、安心して生成AIを活用できるようになりますよ。

こんな不安、ありませんか?

- 「生成AI、便利って聞くけど…学校名や子どもの情報を入れても大丈夫?」

- 「ChatGPTを使い始めたいけど、特別支援学級での使い方がわからない」

- 「職場で“どんどん使っていい”って言われたけど、少し不安…」

このような疑問や不安を感じている先生に向けて、

最新の文部科学省ガイドラインと、安心して使うための具体策をお届けします。

🧠 生成AIは特別支援学級でも活用OK?

Q:生成AIは特別支援学級でも活用OK?

A:はい、文部科学省は2024年12月に以下のような方針を示しています。

📖 「業務改善や教材作成の補助として、生成AIの活用は有効」

ただし、個人情報やセンシティブな情報の入力は避けることが前提です。

つまり、使い方次第では先生の負担を減らし、子どもたちとの時間を増やす「味方」になります。

ですが、情報の扱い方を間違えるとリスクが伴います。

「学校名を入れても大丈夫」は誤解かも?

実際、特別支援学級の先生が受けた研修でこんなお知らせがあったとのことでした。

「生成AIはどんどん使ってください。学校名を入れても、情報としては使われないと規約に書いてあるから安心ですよ」

たしかに、ChatGPT(OpenAI)などの一部ツールでは、

- 有料ユーザーが「チャット履歴をオフ」にすれば、会話内容は学習に使われない

- プライバシー保護に配慮した利用が可能

という規約があります。

ただし、それは「実際に使われない」だけであり、

一時的にサーバー上に保存されたり、セキュリティチェックの対象になる可能性もあると明記されています。

✅ 安心して使うためには「規約の解釈」ではなく、安全な設定と使い方が重要なのです。

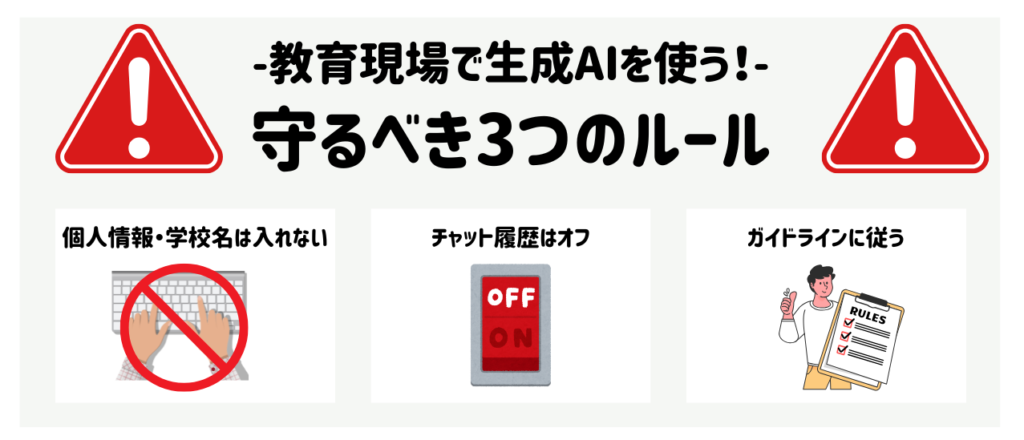

教育現場での生成AI活用 3つの基本ルール

「生成AIを使っていい」と言われても、実際に何に気をつけたらいいのか分からない…という方は多いのではないでしょうか。

特別支援学級の現場では、配慮すべき情報が多いため、活用に慎重になるのは当然です。

そこでここでは、現時点で押さえておきたい「3つの基本ルール」をお伝えします。

これは、文部科学省のガイドラインや各ツールの規約、そして実際の現場の声をもとにまとめたものです。

この3つを知っておくだけで、AIとの付き合い方がぐっと安心できるものになります。

① 個人情報・学校名は入力しない

生成AIは非常に優れたツールですが、インターネットを介して情報を処理する以上、「入力内容が外部に出るかもしれない」という前提で使うことが大切です。

児童・生徒の名前、保護者名、学校名、学級名、連絡網、写真の詳細など、個人や所属が特定できる情報は絶対に入力しないようにしましょう。

たとえば、「1年1組の○○さん」と書くのではなく、「ある1年生の児童」といった表現に置き換える工夫が必要です。

② チャット履歴をオフに設定する

ChatGPTなどの生成AIは、設定によって入力内容が学習や再利用に使われないようにすることが可能です。

具体的には「チャット履歴をオフ」に設定することで、AIがその会話内容を後の回答作成に使うことがなくなります。

これは「個人情報を入力してもいい」という意味ではありませんが、万一の漏洩リスクを少しでも下げるための最低限の防衛策です。

簡単に設定できるので、生成AIを使い始める前に必ず確認しておきましょう(→具体的な手順は後述)。

③ 自治体や校内のガイドラインに従う

生成AIの活用に関する方針は、文部科学省のガイドラインをもとに、自治体や学校単位で異なるルールが定められていることがあります。

「うちの学校ではOKでも、隣の学校ではNGだった」なんてことも十分ありえます。

そのため、活用を始める前には必ず校内の担当者や情報主任、管理職に確認を取りましょう。

また、活用を進める中で不安に感じたときは、一人で判断せずにチームや同僚と情報を共有しながら進めていくことが、安心・安全な活用の第一歩です。

👦児童向け:やさしい言葉で伝えるバージョン

この内容は、子ども向けの掲示物や学級だより、朝の会でのお知らせなどにご活用いただけます。

ご使用の際は、勤務先の自治体や学校内のガイドライン・管理職の方針に必ず沿ってご判断ください。

【AIとつきあうときの3つのやくそく】

① 名前や学校のことは言わないよ

→ 自分の名前、友だちの名前、学校の名前は、AIには言わないようにしようね。ひみつをまもるためにとってもたいせつなことだよ。

② おうちの人といっしょに使おう

→ AIはすごくべんりだけど、ひとりでつかわないでね。わからないことがあったら先生やおうちの人にきこう。

③ わるぐちやうそは言わない

→ AIにも、やさしく、ほんとうのことをつたえよう。人と話すときとおなじように、マナーを大事にしようね。

※このルールは、学校でAI(チャットボットなど)を使うときのおやくそくだよ!

保護者向け:プリントや説明会で使えるバージョン

【生成AIを使う際に気をつけたい3つのこと】

ぜひ各校に合わせて、参考にしてください。

① お子さんや学校名などの個人情報は入力しないでください

AIは便利ですが、入力された情報は一時的に保存される場合があります。児童名、学校名、写真などは原則入力しないようご協力をお願いします。

② 家庭で使う際は、できるだけ大人の見守りのもとで

AIは楽しくて面白い反面、誤った情報を出すこともあります。お子さんが一人で使うのではなく、使う場面を確認しながらご利用ください。

③「使い方」を親子で話し合ってください

生成AIは、うまく使えば学習のサポートにもなります。ですが、マナーや目的を意識しながら使うことが大切です。ご家庭でも「使いすぎない」「困ったら相談する」などを共有してください。

※本校では文部科学省のガイドラインに基づき、安全な活用に取り組んでいます。

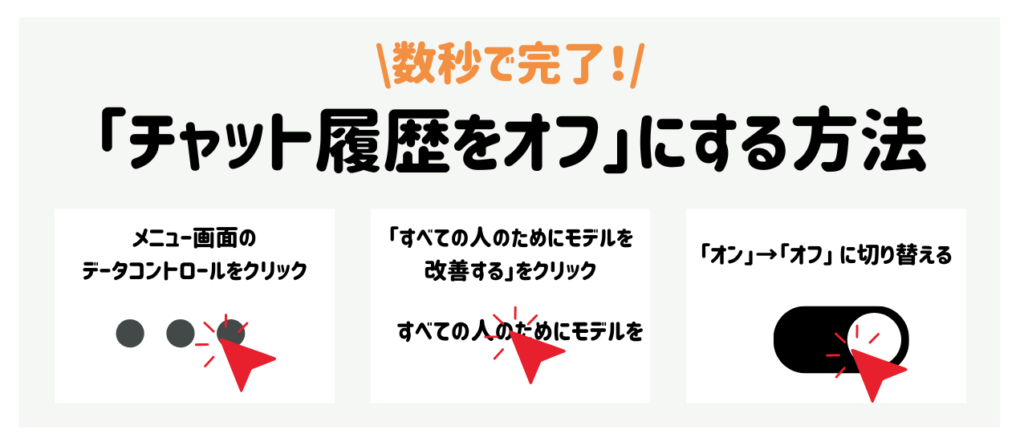

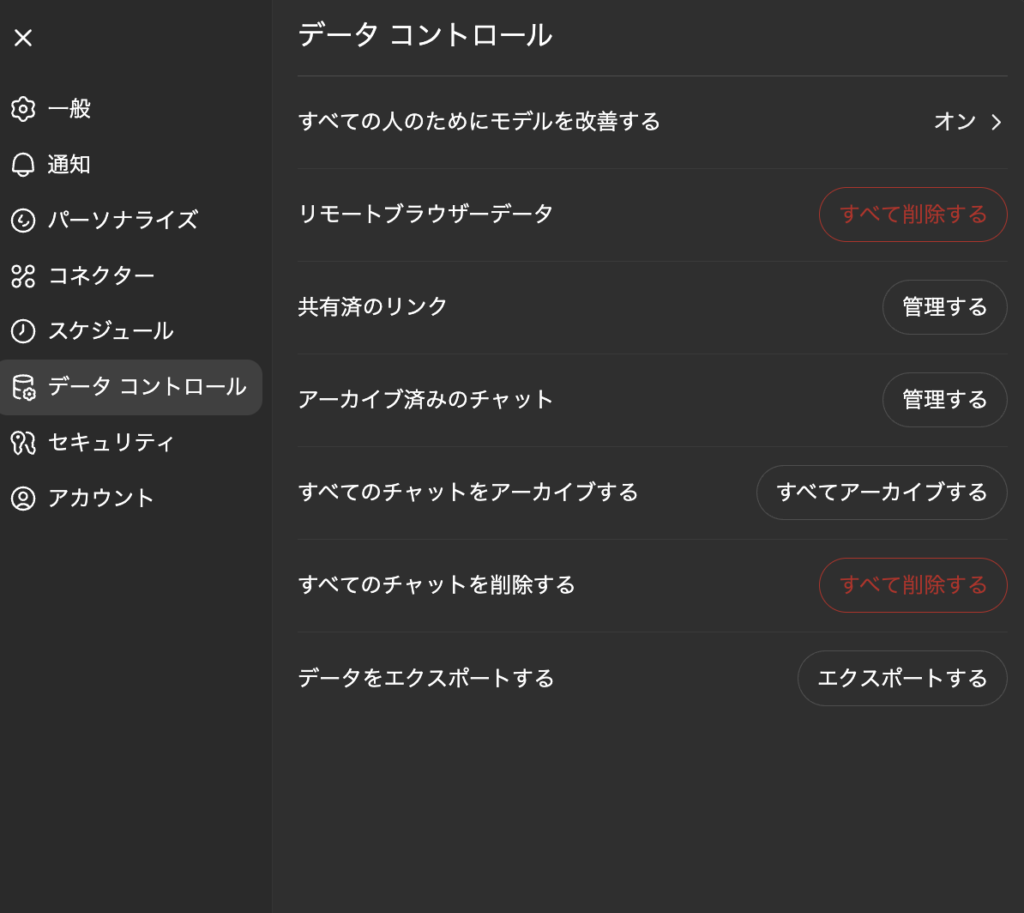

💡 ChatGPTで「チャット履歴をオフ」にする方法(画像付き)

ChatGPTでは以下の手順で簡単に履歴オフの設定が可能です。

🔧 手順(PC・スマホ共通)

- ChatGPTにログイン → https://chat.openai.com

- 左下の「…」またはアイコンをクリック → 「データ コントロール」 を選択

- 一番上の項目「すべての人のためにモデルを改善する」をクリック

- 表示されたスイッチを 「オン」→「オフ」 に切り替える

📷実際の画面はこちら:

「便利なツール」は「慎重な使い方」で安心に変わる

生成AIは、特別支援学級の先生の業務を助ける心強いツールです。

でも、「どこまで入力していいのか」「設定はどうするか」を知らないまま使うのはとても危険。

以下の3点を守ることで、安全・安心に活用できます。

- ✖ 学校名や個人情報は入力しない

- ✔ チャット履歴はオフにする

- 📚 最新の規約・ガイドラインを定期的にチェック

関連リンク

特別支援学級での生成AI活用はどこまでOK?学校名や個人情報の注意点まとめのおわりに

生成AIを使うこと自体に、不安や抵抗があるのは当然です。

でも、正しい使い方を知ることで、日々の業務がぐっとラクになるのも事実。

迷ったときは、「これ、子どもや保護者に見せても安心?」と一度立ち止まること。

その一手間が、AIとの安心な付き合い方につながっていきます。

コメント