「夏休みの宿題、どうしよう…」

毎年この時期になると、そんな声が聞こえてきます。

プリント?絵日記?自由研究?──それだけで終わらせていませんか?

私が特別支援学級で実践していたのは、“暮らしそのもの”を宿題にする工夫です。

子どもが自分で考え、手を動かし、「できた!」を積み重ねられるように。

今回は、毎年好評だった封筒を使った宿題セットの作り方と、家庭での家事・調理を通じた「生きる力」アップのヒントをまるっとご紹介します。

夏休みを、ただの休みにしないために──

先生も保護者も、無理せず、子どもと一緒に楽しく過ごせるアイデアをお届けします。

最後までお読みいただくと今すぐ使える特典がもらえます!!

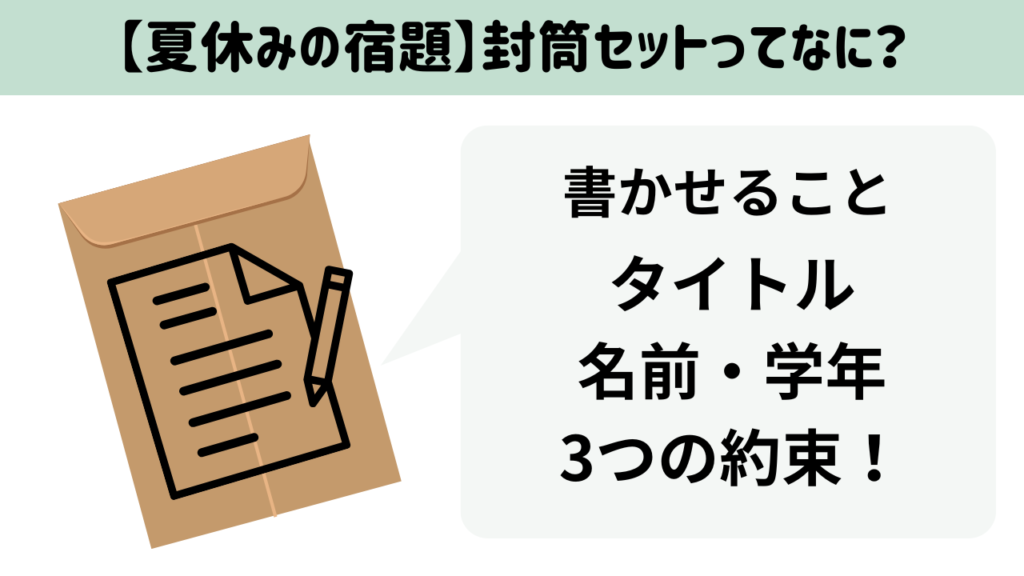

📦 ① 封筒を使った「宿題セット」の工夫

夏休みの宿題は、A4サイズの封筒を1人1枚用意するところから始めます。

私はリサイクルの封筒を使っていたので、A4の紙を貼っていました。もちろん作業は子供自身がします。

🔹封筒の表に書かせる内容

- タイトル:「夏休みの宿題 2025」

- 名前・学年

- 宿題に関する“3つの約束”を書かせます

🔸私がよく書かせていた「3つの約束」

- 宿題をする時間を決める

- 姿勢よく、集中して取り組む

- 丸つけはおうちの人にお願いする

「丸つけを保護者にお願いする」のには2つの理由があります。

- 子どもの実態を保護者にも知ってもらう

- 間違いや理解不足をすぐにフィードバックできるようにするため

学級だよりなどでも、こういった意図を保護者にしっかり伝えていました。

📚 ② 宿題の内容:復習+実生活を組み合わせて

夏休みの宿題の中心は「復習プリント」ですが、その他私は以下のような工夫をしていました。

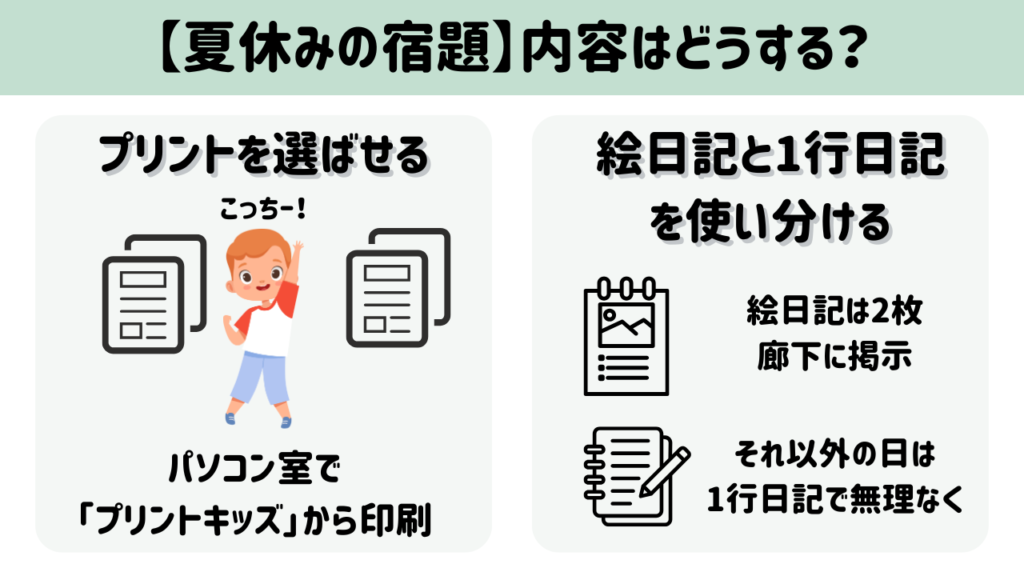

🔹プリント類はパソコン室で選ばせる

- 例えば:「プリントキッズ」などのサイトから印刷

- 学年をまたいで復習できる内容を指定(例:10枚など)

※自治体によってはパソコン室がないケースもあります。ここでお伝えしたいのは夏休みの課題を「子供自身に選ばせるということ」です。

🔹絵日記と1行日記の使い分け

- 絵日記:2枚提出、廊下に掲示

- その他の日は「1行日記」にして、無理なく継続できる形に

🧹 ③ 大切なのは「家庭での活動」も学びにすること

🔸家事を宿題に

お皿洗い・洗濯・掃除など、子どもができる家事を宿題に入れていました。

実際に、修学旅行で子どもが家にいなくなると「家事が回らない」と困っていた保護者もいるほど、しっかり家のことをしていた子もいました。

AIの時代になっても、生活スキルは絶対になくならない学びです。

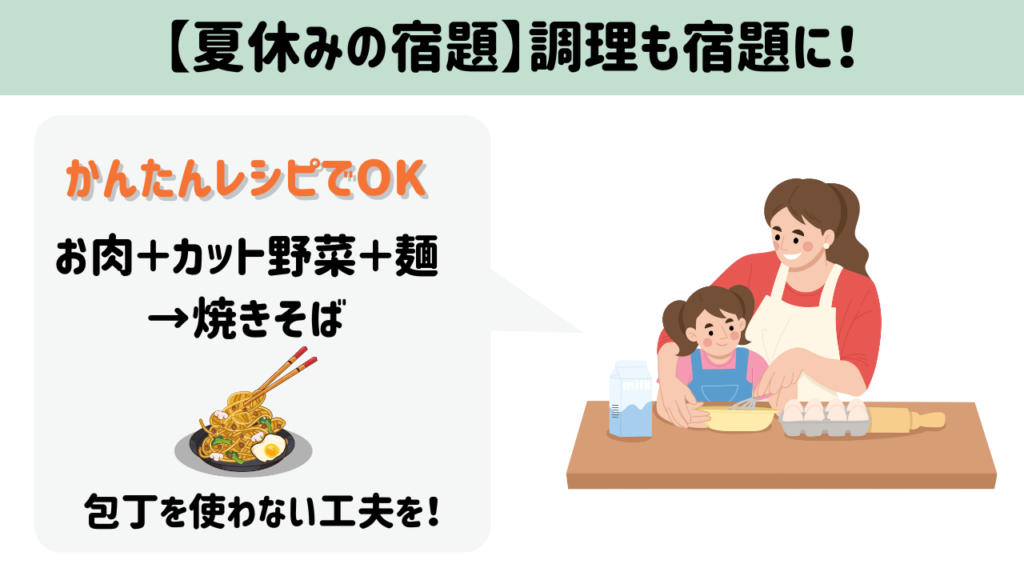

🍳 ④ 調理も宿題に!かんたんレシピで家族と体験を

長期休みだからこそ、家族で一緒に料理する機会をもってほしい。

私は「休み中2回の調理活動」を宿題にしていました。

おすすめは…

- 豚こま+カット野菜+麺 → 焼きそば/焼きうどん

- 簡単レシピ:卵かけご飯・納豆ご飯

- 包丁を使わなくてもできる工夫を

災害時など「自分で食事をつくれる力」は命を守ることにもつながります。

以下に、動画やメルマガを見た先生や保護者から寄せられそうな「想定される質問」と、それに対する回答を5つご用意しました。先生にも保護者にも共通する視点で作成しています。

【夏休みの宿題どうしてる?】「封筒セット」と家庭での生活力アップの工夫のQ&A 5選

- 「丸つけを家庭でやってもらうのが難しいです。共働きで時間がとれません…」

-

ご家庭の事情により難しい場合ももちろんあります。その際は「○をつけること」よりも、「おうちの人と一緒にプリントを見返す」ことが目的だと伝えるのがポイントです。

朝食のときに1枚だけ見る、週末にまとめて一緒に確認する、など無理のない形でOKです。「見守ってもらえる環境」があるだけでも、子どもは安心して取り組めます。 - 「家事の宿題は、やらない家庭もあるのでは?」

-

もちろんあります。その場合も“やった・やらなかった”の評価ではなく、「やってみようとしたこと」「家庭での会話のきっかけになったこと」に意味があります。

プリントに「やった家事を書いてみよう」などの欄を設けておくと、「このくらいならできそう」と気づけたり、取り組みやすくなりますよ。 - 「調理活動が危ないのでは?火や包丁が心配です…」

-

安全面の不安がある場合は、「包丁を使わないメニュー」からスタートするのがおすすめです。

たとえば、

・おにぎりを握る

・トースターでパンを焼く

・レンジで温めるだけの野菜スープを作る

など、子どもが一人でできる「簡単だけど達成感のあるメニュー」から始めると安心です。 - 「絵日記2枚でいいんですか?もっと書かせたいです」

-

もちろん、意欲がある子はたくさん書いてもOKです!

ただ「毎日書かなきゃ」というプレッシャーで手が止まってしまう子もいます。

絵日記を2枚にするのは、“誰でも無理なく達成できる”ラインを設けるためです。

あくまで「最低ライン」ですので、もっと書きたい子はどんどん書いてもらって大丈夫です。 - 「特別支援学級の子たちには、宿題の量をどう決めればいいですか?」

-

基本は「できる量を一緒に決める」のがベストです。

学年や習熟度で一律にするのではなく、「その子にとっての達成感」が得られる範囲に調整してあげることが大切です。

たとえば、プリントを多めに配って「この中から選んで○枚やってね」と伝えるなど、選択肢のある出し方がおすすめです。

【夏休みの宿題どうしてる?】私のおすすめ「封筒学習セット」と家庭での生活力アップの工夫のまとめ

夏休みは、勉強だけでなく「生きる力」を育てるチャンスでもあります。

宿題を通して、子どもたちが自分で生活をまわせる力・家の役に立つ喜びを感じられるといいですね。

ぷーた先生

ぷーた先生Canvaにあるテンプレを特別支援学級の子供用に修正しました!

夏休み絵日記のPDFをプレゼント中🎉

コメント