ひらがなは小学校低学年の学びの土台。しかし、最初から「書く」ことばかりに力を入れると、文字への興味や自信が持ちにくくなる子どもも少なくありません。本記事では、文部科学省の学習指導要領に沿ったステップ別の指導法をご紹介し、まずは「読む・聞く・なぞる」から始めて書く力を無理なく定着させるポイントをわかりやすく解説します。ぜひ、次回の授業計画にお役立てください。

ぷーた先生

ぷーた先生詳しい解説はこちらがおすすめ👇

脳科学でひもとく 発達障害・知的障害の「聞く・話す・読む・書く」支援 ~学習につまずく子の“ことばの力”を育てる実践ステップ~

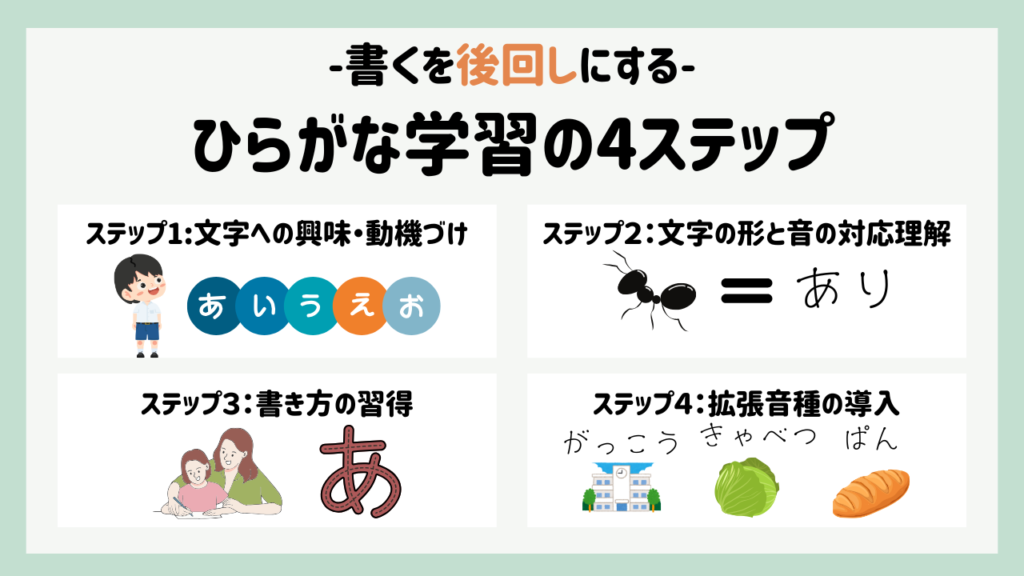

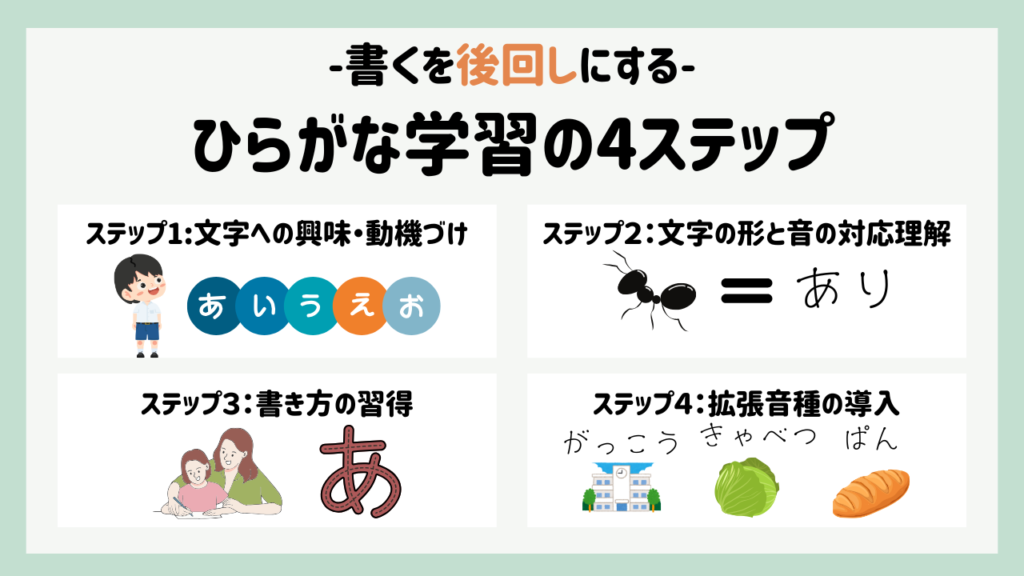

ひらがな学習のステップと「書く」を後回しにする理由

小学校の低学年でひらがなを学ぶ際、最初から書くことだけにこだわると、子どもたちが文字への興味を失いかねません。そこで、段階的に「読む・聞く・なぞる」から入り、書く活動は後半に本格化させる方法をご紹介します。

1.ステップ1:文字への興味・動機づけ(1年生前半)

ねらい

- 文字は「音を表す記号」だと感じる

- 文字そのものに親しむ

具体的な活動例

- 絵本の読み聞かせや音読で声と文字の対応を体感

- フラッシュカード遊びで「文字を見る→声に出す」を繰り返す

- 黒板に大きく書かれたひらがなを指でなぞる

> ポイント: 書く活動は「なぞり書き」や「一文字の練習」程度にとどめ、文字の楽しさと音とのつながりを優先します。

2.ステップ2:文字の形と音の対応理解(1年生後半)

ねらい

- ひと文字ずつの形と音を結びつける

具体的な活動例

- あ行~わ行+撥音(ん)をカードやワークシートでゲーム形式に覚える

- 「黒板示字→音読→ノートに書写」のサイクルで反復

- ジグソーパズルやフラッシュカードで視覚的に定着

> ポイント: 書く比率を少しずつ増やしつつ、「読む」「聞く」をおろそかにしない。

3.ステップ3:書き方(筆順・運筆)の習得(2年生)

ねらい

- 正しい筆順で書く習慣を身につける

具体的な活動例

- 手本をなぞる「なぞり書き」で点画やはらいを練習

- ドリルやワークシートで点画の動きを確認

- 大きな紙や水書きで運筆感覚を楽しむ

> ポイント: 書くことに慣れるまで、毎回の授業に「書写タイム」を設ける。

4.ステップ4:拡張音種の導入(同じく2年生)

ねらい

- 濁音・半濁音・拗音・促音・長音などを形と音で正しく表記

具体的な活動例

- 身近な言葉(「がっこう」「ぱん」「きゃべつ」など)で音読

- ワークシートやクイズで濁点・半濁点の位置を確認

- 短い文の中で書く練習

「書く」を後回しにする根拠

- 文科省の指導要領解説

文字を書く力はまず「姿勢・筆記具の持ち方」「一文字の点画の書き方」を低学年で系統的に学び、まとまった文を書く活動は3年生以降に本格化するとされています。 - 指導計画例

1年生4月の単元目標には「言葉を通して人と関わり、読書を楽しむ」が掲げられ、書写は短時間の練習にとどめると示されています。

「ひらがな学習ステップ完全ガイド|小学校低学年で“書く”を後回しにする理由と方法」Q &A

- 低学年で「書く」活動を後回しにする理由は?

-

文字の形を書くことよりも、まずは文字と音の結びつきを感じさせることで、子どもたちの興味や自信を育てるためです。いきなり書かせるより、読み聞かせやなぞり書きで「文字って面白い!」と感じさせることが定着のコツです。

- 具体的にはいつから本格的に書かせればよい?

-

1年生前半は「なぞり書き」程度にとどめ、1年生後半(ステップ2)から黒板示字→音読→ノートへの書写を徐々に増やします。2年生になると、筆順や拡張音種の書写を中心に本格化していきます。

- 文部科学省の指導要領ではどのように示されている?

-

「文字を書く基礎となる姿勢・筆記具の持ち方・点画や一文字の書き方」を低学年で系統的に指導し、まとまった文を書く活動は3年生以降に重視すると明記されています。

- 濁音・半濁音・拗音などはいつ扱う?

-

拡張音種(濁音・半濁音・拗音・促音・長音)は、2年生のステップ4でまとめて導入します。身近な言葉を使った音読やクイズを交えながら、形と音をセットで定着させましょう。

- 学習効果を高めるポイントは?

-

多感覚アプローチ:視覚(カード)、聴覚(音読)、運動感覚(書写)を組み合わせる

反復と実践:毎時間「黒板示字→音読→書写」のサイクルを意識

個別補助:つまずきが見られる子には小グループ指導や個別シートで重点強化する

これらを意識すると、子どもたちの書字力と自信がよりしっかり育ちます。

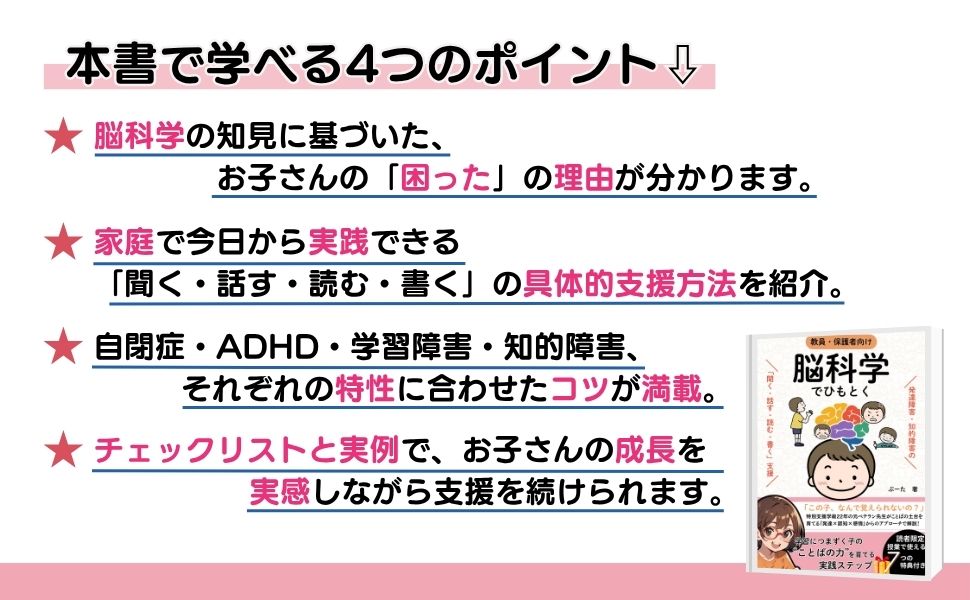

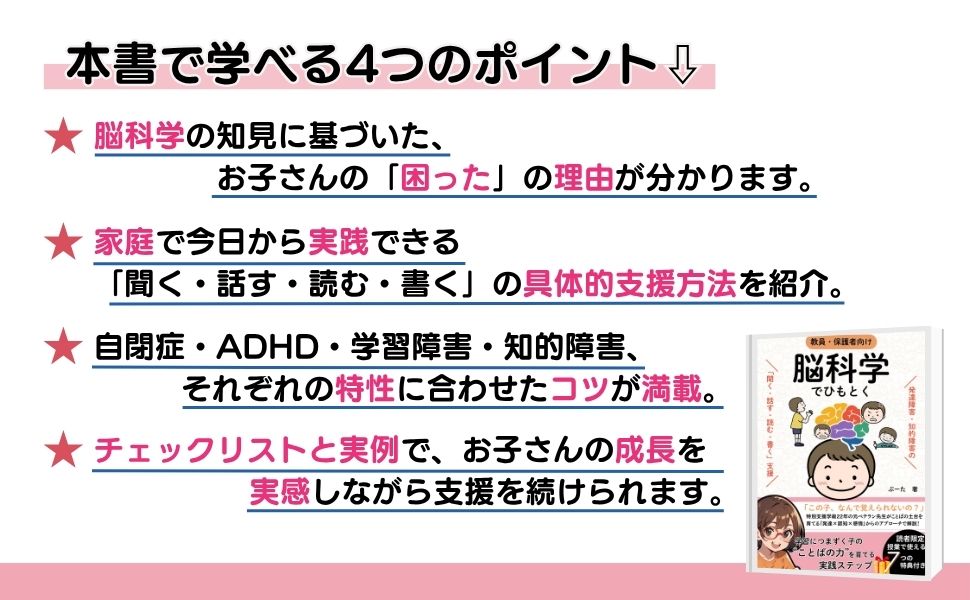

脳科学でひもとく 発達障害・知的障害の「聞く・話す・読む・書く」支援 ~学習につまずく子の“ことばの力”を育てる実践ステップ~

「なぜこの子は話せないのか」「どうすれば“ことば”が出てくるのか」を考える中で、脳のしくみや発達の順序について学び、研修・読書に加え医師・臨床心理士・カウンセラーなど専門家と対話を重ねてきました。

「この子は、なんでこんなに『ことば』が出てこないのだろう」

「話しているのに、まったく伝わっていない気がする…」

特別支援学級の教室、そしてご家庭でも、そんな戸惑いを感じたことがあるかもしれません。そんな方におすすめの1冊です。

脳科学でひもとく 発達障害・知的障害の「聞く・話す・読む・書く」支援 ~学習につまずく子の“ことばの力”を育てる実践ステップ~

「ひらがな学習ステップ完全ガイド|小学校低学年で“書く”を後回しにする理由と方法」のまとめ

- 最初は読む・聞く・なぞるで文字に親しむ

- 書く活動は段階を追って少しずつ本格化

- 低学年では音と文字の「楽しさ」を軸に授業を進める

このようにステップを踏むことで、子どもたちは無理なく文字へ自信を持て、書く力も自然と定着していきます。ぜひ次回の授業計画に取り入れてみてください。

コメント