特別支援学級を担任していると、「忘れられがち」だと感じる場面は少なくありません。

時間割変更の連絡が回ってこなかったり、行事の打ち合わせに呼ばれなかったり…。

さらに、子どもたちの暴言やネガティブな発言に心が疲れてしまい、「担任として孤独」だと感じる先生も多いのではないでしょうか。

私自身も小学校特別支援学級の担任をして、同じように孤独や悩みを抱えてきました。

この記事は、全国の特別支援学級担任すべての先生に読んでほしい内容です。

同じ思いをした先生が「一人じゃない」と感じられるように、そして小さな工夫で環境を少しずつ変えていけるように、実体験をもとにお伝えします。

なぜ特別支援学級は忘れられがちになるのか?

特別支援学級を担任していると、行事や時間割の変更、職員室での情報共有などで「うちの学級だけ抜けていた…」という経験をした先生は少なくありません。

これは単なる不注意や個人の性格の問題ではなく、学校の仕組みや文化のなかで起こりやすい構造的な問題なのです。

では、具体的にどんな背景があるのでしょうか。

1. 人数が少なく存在感が薄い

通常学級に比べて人数が少ないため、職員室や打ち合わせでの存在感がどうしても弱くなりがちです。

2. 専門外の先生には“遠い世界”

特別支援教育を専門にしていない先生にとっては、支援学級は「よく分からない場」。そのため意識が向きにくいのです。

3. 学校全体の優先順位の影響

行事や学年単位の活動が優先されやすく、個別支援が多い支援学級は後回しにされやすい現状があります。

ぷーた先生

ぷーた先生悲しいけど人数が少なくて専門ではない先生からすると「ひとごと」なんだよね😢

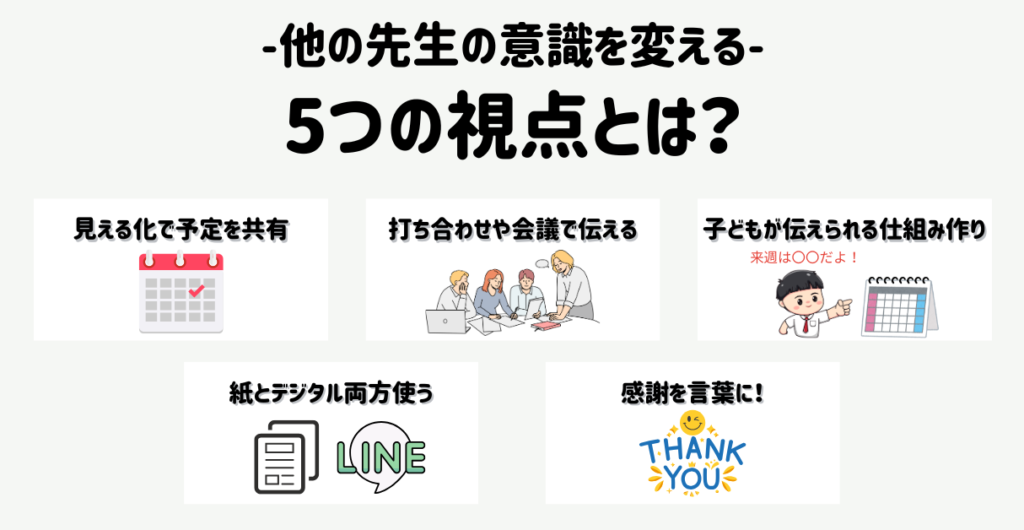

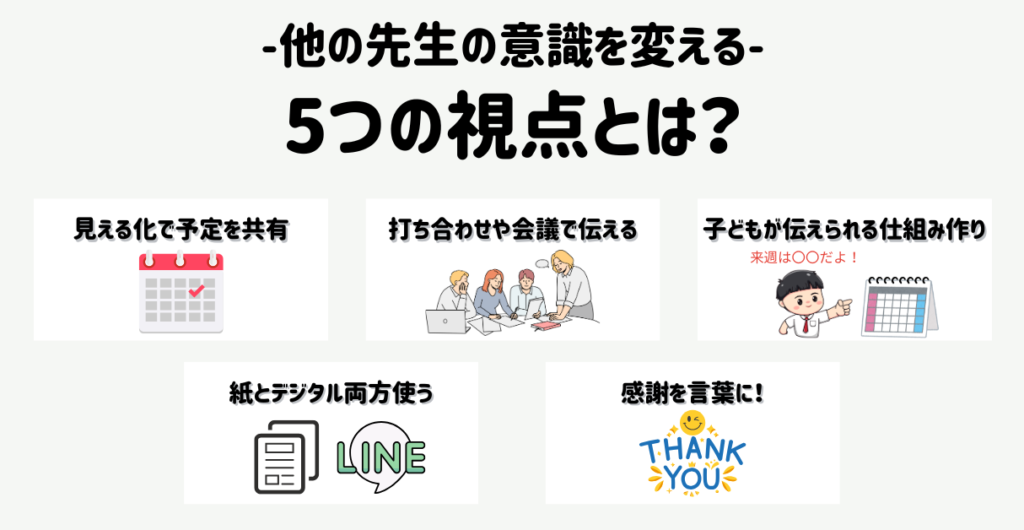

意識を変えるための工夫:5の視点

「他の先生の意識を一気に変える」のは難しいものです。だからこそ、日常の小さな工夫で少しずつ環境を動かしていくことが現実的です。

特別支援学級が忘れられがちなのは、担任の力不足ではなく環境の影響が大きいのです。

だからこそ、担任の小さな工夫が学校全体の意識を変えていきます。

1.「見える化」で予定を共有する

掲示板やホワイトボードに交流予定や活動内容を掲示。

「今日は〇〇がある」とひと目で分かるようにすることで、忘れられにくくなります。

2.打ち合わせや会議で伝える

全体会での報告が難しい場合でも、近くの先生に「今日の交流は10時からです」と声をかけるだけで十分効果があります。

3.子ども自身が予定を伝えられる仕組み

カードやマグネットを使って、子どもが交流先に知らせに行く仕組みをつくる。

「先生が言わなくても子どもが知らせる」形にすると、周囲も自然に意識できるようになります。

4.紙とデジタルで情報を二重に流す

職員室の掲示・メール・LINEなど複数の方法を組み合わせる。

「見た・見てない」の差を減らし、情報の抜け漏れを防ぎます。

5.感謝をことばにする

協力してくれた先生や子どもたちに「ありがとう」を伝える。

「関わってよかった」という気持ちが次につながり、支援学級への意識も自然と高まります。

交流及び共同学習がうまくいった事例を全体の職員に報告するのもおすすめです。

存在感を示すための仕組みづくり

特別支援学級は子どもの数が少なく、教室の場所も通常の学級から離れていることが多いため、どうしても「忘れられやすい立場」になりがちです。だからこそ、担任が工夫して存在感を示す仕組みをつくることが大切です。小さな工夫を積み重ねることで、学級の存在は学校全体にしっかりと根づいていきます。

交流及び共同学習でプラスの印象を

通常学級と交流・共同学習を積極的に取り入れると、「一緒にやってよかった」「助かった」と思ってもらえます。

支援学級が“学校全体にとって必要な存在”だと示せる機会です。

仕組みで忘れを防ぐ

- 「1班は特別支援学級のAくんがいる班だから、班長は声かけする」

- 「行事の連絡は必ず支援学級にもコピーを渡す」

こうした仕組みを校内に埋め込むことで、先生個人の意識に頼らず、忘れられにくい体制を作ることができます。

特別支援学級が通常学級から忘れられがちな理由と担任ができる5つの工夫のまとめ

特別支援学級が忘れられがちになるのは、先生の努力不足ではなく学校の構造的な課題です。

しかし、担任が小さな工夫を積み重ねることで、特別支援学級の存在感を学校全体に示すことは十分可能です。

掲示やホワイトボードによる予定の見える化、打ち合わせ等での声かけ、子ども自身が予定を伝える仕組みづくり、紙とデジタルを組み合わせた情報共有、そして職員への感謝の言葉。これらの工夫はどれもすぐに始められるもので、周囲の意識を自然と高めていきます。

「特別支援学級は学校に欠かせない大切な存在」。

その思いを日々の行動で示すことが、子どもたちの安心と成長を支え、学校全体の理解と協力を広げていく第一歩になります。

コメント