授業参観と聞くだけで、ドキドキしませんか?

特に特別支援学級の担任として、「子どもたちが緊張して普段の様子を見せられなかったら…」「保護者の期待に応えられるだろうか…」という不安は尽きないものです。

普通学級と違って「正解」がなく、子どもの特性によって当日の様子も読みにくい特別支援学級。ベテラン教師でさえ、授業参観前は不安を感じるものです。

この記事では、そんな不安を軽くし、自信をもって当日を迎えるための5つの実践アイデアをご紹介します。新しいことを始めるのではなく、「いつもの活動」に少しの工夫を加えるだけで、子どもたちの成長を保護者に伝えられる方法をお伝えします。

さらに不安な先生に朗報!最後までお読みいただくと特典がありますので、お楽しみに!

\ 一人で抱え込まないで! /

不安を和らげる3つの準備ポイント

授業参観を成功させるには、事前の準備が大切です。次の3つのポイントを押さえておくだけで、当日の不安がぐっと軽減されます。

1. いつもの学習を”魅せる”だけ

準備前: 特別なことをしようとして悩む必要はありません。普段の授業の中で子どもたちが楽しんでいる活動、成長が見られる活動を選びましょう。

当日: 活動の意図や普段の取り組みについて簡単に説明を加えるだけで、日常の学習が「特別な学び」として伝わります。

後日フォロー: 「普段の様子を見ていただきました」と学級通信などで振り返ることで、保護者の理解がさらに深まります。

2. 写真付きタイムラインを配布

準備前: 授業参観の流れを示す簡単なタイムラインを作成します。活動内容がわかる写真やイラストを添えると、視覚的な安心感が生まれます。

当日: 受付時に配布し、「今日はこの流れで進めます」と伝えることで、保護者も見通しをもって参観できます。

後日フォロー: 同じタイムラインに当日の写真を添えて配布すると、家庭での話題作りにもなります。

3. 役割分担シート

準備前: 子どもたち一人ひとりに小さな役割を設定し、視覚的なシートを作成します。

当日: 「○○さんはカードを配ります」など、子どもが自信をもって活動できるよう声かけします。

後日フォロー: 「役割を果たせたことを褒めてあげてください」と保護者に伝えることで、家庭でも自己肯定感を育む機会になります。

特別支援学級担任が実践する5つのアイデア

では、具体的にどんな活動が授業参観に適しているのでしょうか。実際に特別支援学級で好評だった5つのアイデアをご紹介します。

アイデア①:朝の会スピーチを”国語”として深掘り

ねらい: 毎日行っている朝の会のスピーチを国語の授業として発展させることで、子どもたちの成長を自然に見せられます。

やり方:

- 普段の朝の会で使っているスピーチカードを活用

- 「好きなもの」「休日にしたこと」など、子どもが話しやすいテーマを設定

- 写真や実物を見せながら話す機会を作る

- 聞き手の子どもたちは「質問カード」を使って、発表者に一つ質問する

ワンポイント: 普段できていることでも緊張する子どもには、事前に練習の機会を設け、「いつも通り」ができる安心感を作りましょう。

アイデア②:親子で楽しむミニ工作

ねらい: 保護者と子どもが一緒に活動することで、コミュニケーションの機会を作りながら、子どもの「できること」を自然に見せられます。

やり方:

- 季節に合わせた工作を選ぶ(こいのぼり、とび出すカード、時計など)

- 工程を3〜4ステップに分け、視覚的な手順表を用意

- 子どもがリードする場面(材料配布など)を意図的に作る

- 完成品は持ち帰り、家庭での話題にしてもらう

ワンポイント: 完成までの時間は15分程度を目安に。複雑すぎず、短時間で達成感を味わえる工作を選びましょう。

アイデア③:毎日の体操を”自立活動”として公開

ねらい: 日常的に行っている体操やルーティンを「自立活動」として位置づけ、子どもたちの身体機能や協調性の発達を伝えます。

やり方:

- 普段行っている体操やストレッチを組み合わせる

- 「手指の巧緻性を高める」「上下左右の認識」など、活動のねらいを簡単に説明

- 子どもたちが前に出てモデルになる場面を作る

- BGMを活用し、楽しい雰囲気を作る

ワンポイント: 活動の前に「これは毎日続けている体操です」と一言添えるだけで、日々の積み重ねの大切さが伝わります。

アイデア④:ICT活用!タブレットで子どもの成長スライド上映

ねらい: 日頃の学習の様子や成長の記録を視覚的に伝えることで、学校生活の全体像を保護者に理解してもらいます。

やり方:

- 日常の活動写真から10〜15枚を厳選

- 「4月」と「現在」の比較写真を入れる

- 子どもたちの作品や表情がわかる写真を重視

- スライドを見ながら、子どもたち自身が説明する場面を作る

ワンポイント: 個人情報に配慮し、事前に掲載許可を得ておきましょう。また、全員が均等に写るよう工夫を。

アイデア⑤:保護者参加のゲームレク

ねらい: 保護者も参加できる簡単なゲームやレクリエーションを通して、子どもたちの社会性や協調性を自然な形で見せます。

やり方:

- 椅子取りゲーム、かるた、簡単なボールゲームなど、ルールが明確なものを選ぶ

- 視覚的なルール説明カードを準備

- 保護者の参加は「希望制」とし、見学も可能な雰囲気を作る

- 子どもがリードする場面(司会や進行など)を意図的に作る

ワンポイント: 勝敗よりも参加の楽しさを重視し、全員が活躍できる工夫を。例えば椅子取りゲームでも「負けた人は応援団」など、役割を持たせることがポイントです。

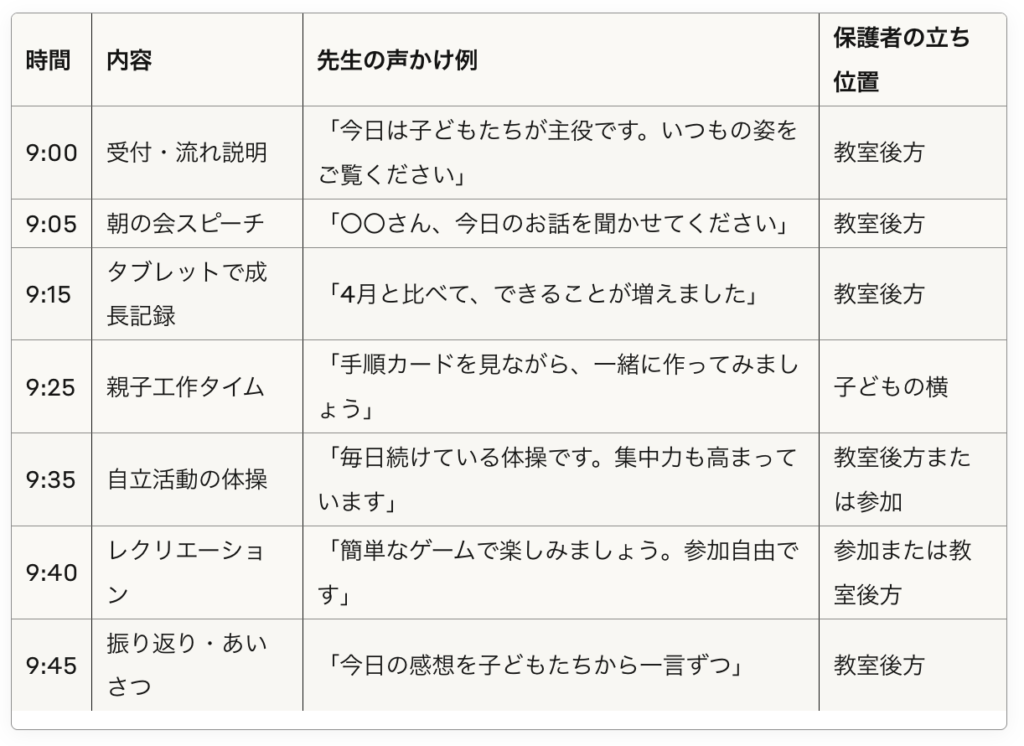

当日の流れサンプルタイムテーブル

授業参観当日の進行をイメージしやすくするために、45分間の授業参観のタイムテーブル例を紹介します。

ぷーた先生

ぷーた先生このタイムテーブルはあくまで参考です。子どもたちの特性や状況に合わせて、時間配分や活動内容を調整しましょう。

【特別支援学級の授業参観】不安がスッと軽くなる!先生が実践する5つのアイデアのQ &A

- 緊張で子どもが固まったら?

-

事前に「安心行動カード」を用意しておきましょう。これは子どもが緊張したときに見せるカードで、「深呼吸する」「水を飲む」「休憩コーナーで一息つく」などの行動を視覚的に示したものです。当日はクラスの一角に「クールダウンスペース」を設け、必要なら利用できるようにしておくと安心です。

また、司会やスピーチなど、目立つ役割は無理に行わせず、別の形で参加できる選択肢を用意しておくことも大切です。 - 保護者がスマホ撮影してもいい?

-

撮影については事前に学校の方針を確認し、保護者全員に周知しておくことが重要です。撮影を許可する場合は、「撮影OKゾーン」を設けたり、「自分のお子さんのみ」などのルールを明確にしたりすることをおすすめします。

また、「後日、学級通信で写真をお届けします」と伝えておくと、保護者も撮影に集中しすぎず、子どもたちの活動を見る余裕が生まれます。 - 保護者から「家でも取り組めることは?」と質問されたら?

-

授業参観で行った活動の中から、家庭でも無理なく続けられるものをピックアップして提案しましょう。

例えば、「朝のスピーチで使った質問カードは家庭でも活用できます」「今日の体操は毎日3分でできますよ」など具体的に伝えると、家庭と学校の連携が深まります。 - 授業中に予期せぬトラブルが起きたら?

-

特別支援学級では、予期せぬ出来事が起こることも日常の一部です。大切なのは「隠さない」こと。トラブルが起きたら、その場で適切に対応し、必要なら「これは日常的な指導の一環です」と一言添えましょう。

事前に補助の先生と役割分担(一人が対応している間、もう一人が全体を見る等)を決めておくことで、スムーズな対応ができます。 - 保護者から専門的な質問が来たときは?

-

当日は「個別に時間を取ってお答えします」と伝え、後日メールや懇談で丁寧に対応。

【特別支援学級の授業参観】不安がスッと軽くなる!先生が実践する5つのアイデアのまとめ

特別支援学級の授業参観は、「特別なこと」をする必要はありません。「いつも通り+ちょこっと工夫」が成功のカギです。

子どもたちが安心して活動できる環境を整え、普段の頑張りを自然な形で見せることで、保護者の理解と信頼を深められます。完璧な授業を目指すよりも、子どもたちの成長や個性が伝わる時間を大切にしましょう。

最後に、授業参観の準備に役立つチェックリストをご用意しました。LINE公式アカウントに登録いただき「授業参観準備チェック」とコメントしていただくと、「授業参観準備チェックリスト(スプレットシート版)」を無料でダウンロードいただけます。

あなたの笑顔が、子どもと保護者の安心につながります。自信を持って、素敵な授業参観の時間を作ってください。

\ 一人で抱え込まないで! /

コメント