こんにちは、特別支援学級担任の先生向けにコーチングをしている、ぷーたです。

「文字がなかなか書けるようにならないんです…」

そんな相談を、現場の先生や保護者の方からよくいただきます。

確かに、ひらがなの習得は大きなステップ。でも、実は【書く】力は“いきなり”育つものではないんです。

今回は、「書く」をゴールとした、発達に応じた5つのステップをご紹介します。

「特別支援学級の担任になって」と言われたら読む本 〜国語編〜: 子どもの自尊心を高め 興味や関心を引き出す 国語の授業の作り方【教員】【教員採用】【講師】

ステップ1:まずは「見る」ことから

文字を覚えるには、形をしっかり“見る力”が欠かせません。

👀 どこが似ている?どこが違う?

👀 絵と文字を見比べるとどうかな?

このような「視覚的な気づき」を育てるには、絵文字カードや間違い探しが効果的です。遊びの中で自然と文字の輪郭が頭に入っていきます。

ステップ2:手を「動かす」ことに慣れる

文字を書くには、目だけでなく「手のコントロール」も必要です。

✋ 指なぞり

✋ 迷路遊びやひも通し

✋ 空中に文字を書く“空書き”

こうした活動を通して、“思い通りに動かす力”が育ちます。運筆の土台づくりですね。

ステップ3:なぞって、書き順を体で覚える

この段階でようやく「なぞり書き」が登場します。

でも、ただ形をなぞるだけでは意味がありません。できるだけ五感を使うために大きくor小さく、声に出しましょう。

💡 どこから始める?

💡 上?下?右?左?次はどの線?

そんな意識をもって取り組むことで、ただの“なぞり”が“学び”に変わります。

ぷーた先生

ぷーた先生始点を赤、終点を青で色をつけておくと、なぞりの線が無くても書くことに近づきます。

ステップ4:お手本を見て写す

「見本を見て、まねして書く」ことができるようになると、いよいよ“書く力”に近づきます。

✍️ ひと文字ずつ、ゆっくり写す

✍️ 姿勢や持ち方も整える

このステップでは、「見てマネする力」「集中力」も育っていきます。

最初は「し」「つ」などの一文字から

ステップ5:自分の力で書く

そして最後は、見本がなくても思い出して書ける状態。

これは、日々の積み重ねと小さな成功体験が導いてくれるゴールです。

📘 好きな言葉で書く

📘 名前や友達の名前を書く

📘 ひらがな日記に挑戦する

書けたことを認めてもらえると、「もっと書きたい!」気持ちが自然と育ちます。

授業のヒント:漢字につなげる!6分割パズルと形あわせの工夫

ひらがなが読めるようになってきたら、漢字へのステップアップとして「6分割パズル」や「形あわせカード」がとても効果的です。

6分割漢字パズルとは?

漢字1文字を6つのパーツに切り分けたパズル。いきなり6分割が難しいようなら4分割や2分割も。

これをバラバラにして提示し、「どのパーツがどこ?」と考えながら組み立てていきます。

🟡 この活動のねらい

- 形の構成要素を理解できる

- 全体をイメージする力が育つ

- 見た目の違いに敏感になる

たとえば「雨」という字なら、上の“かさ”の部分と下の“しずく”に分けてみると、構造がよくわかります。

形あわせカード(6マスマッチング)

もうひとつのおすすめは、形の位置を一致させるマッチング活動です。

とくに書く力に課題がある子には、「形を見て、位置でとらえる」経験がとても大切です。

✅ やり方は簡単!

- 左側のマス:たて3マス × よこ2マス(全6マス)に

● 〇 △ □ などの簡単な図形を、ランダムに配置します。 - 右側のマス:同じ6マスの枠だけが描かれていて、図形は入っていません。

子どもには、「左と同じように右にも並べてね」と伝えます。

※慣れてきたら、時間を計ってゲーム形式にしても◎!

この活動で育つ力

- 図形を正確に見る力(視覚認知)

- 空間の位置を意識する力(空間認識)

- 記憶と再現の力(ワーキングメモリ)

これらはすべて、「書く」ことに必要な土台となる力です。

漢字が難しいときは「カタカナの理解」にも注目を

「漢字がなかなか定着しない」「何度練習しても覚えられない」

そんなとき、実はカタカナの理解があいまいなまま進んでいるケースがよくあります。

とくに特別支援学級では、

- カタカナとひらがなの見分けがつきにくい

- カタカナ語の意味がわかりにくい(例:バナナ、パン、テレビ)

- カタカナが「読めるけど書けない」「聞いてもイメージが浮かばない」

という声が多く見られます。

カタカナの定着が不十分だと…

- 漢字の形と混乱しやすい(例:カ・力、ロ・口)

- 文字の形への敏感さが育たず、全体を雑に捉える癖がつく

- 語彙の幅が狭まり、文章理解や作文にも影響する

支援の工夫

- ひらがなとカタカナのカードを並べて違いを比べる

- 身の回りのカタカナ語を探す遊び(パン・バス・アイスなど)

- ひらがな→カタカナ→漢字という“段階的な移行”を意識する

漢字でつまずいたら、あえて「前の段階」に戻って確認してみることが、

子どもたちの“できた!”につながる大きなヒントになることもあります。

書きが苦手な子ほど“形から入る”のがポイント

書きが苦手な子どもは、「全体をとらえる」ことに難しさがある場合が多いです。

だからこそ、まずは形を分けて見せる・組み立てるという支援が有効です。

✅ パズルで楽しみながら覚える

✅ 「見る」「分ける」「並べる」から「書く」へと段階的に進める

「ただなぞる」よりも、自分で構成した経験が、記憶と定着につながります。

書けないのではなく、“準備中”なだけ

子どもが書けないとき、つい「練習が足りないのかな…」と焦ってしまいます。

でも、本当は【どの段階でつまずいているか】に目を向けることが大切です。

書くことは、

👉「見る」

👉「動かす」

👉「なぞる」

👉「写す」

👉「自分で書く」

という小さなステップの積み重ねで、少しずつできるようになります。

つまずいているなら、ひとつ前のステップに戻ってあげればいいんです。

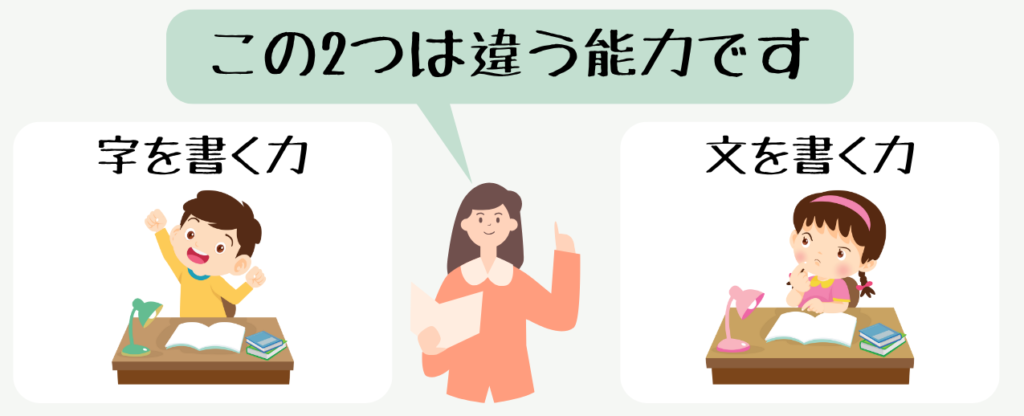

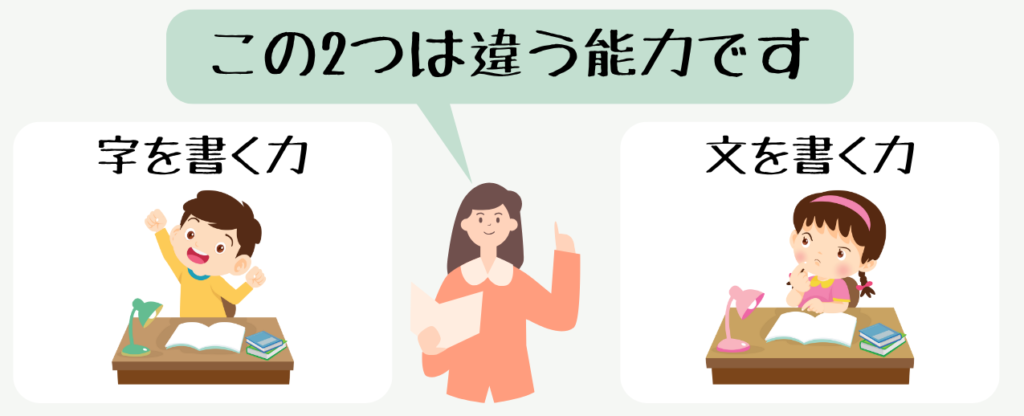

「書くこと」には2種類ある

〜「字を書く」と「文を書く」は別の力〜

ひとことで「書く」と言っても、実は2つの異なる力があります。

🟦 1.「字を書く」=形を写す・再現する力

- ひらがな・カタカナ・漢字の形を正しく覚え、書く

- 手先の操作や空間認識、運筆の安定が必要

- 文字ごとの「形・書き順・向き」を記憶して再現する力

📌 この力は、「書字(しょじ)能力」とも呼ばれ、

視覚認知・手指の巧緻性・模写力などが土台になります。

🟨 2.「文を書く」=ことばを組み立てて伝える力

- 「○○がたのしかった」「わたしは○○がすき」など、

思ったことをことばで表現する力 - 語彙力・文法の理解・話す力が土台となる

- 話す・読む・聴く力と密接につながっている

📌 こちらは「構成力」「表現力」に近く、

自分の経験や気持ちを他者に伝えようとする力です。

🔍 なぜ区別が大事なの?

特別支援学級では、「文が書けない=書字ができていない」と思われがちですが、

実はどちらかだけが苦手、というケースがとても多いです。

たとえば…

- 字は書けるけど、自分の思いを言葉にできない

- 話はできるけど、文字として再現できない

など、それぞれ異なる支援が必要です。

✨ それぞれに合わせた支援を

| 種類 | 必要な力 | 支援のヒント |

|---|---|---|

| 字を書く | 形の認識・模写・運筆 | 文字カード・空書き・パズル・6分割マッチング |

| 文を書く | 経験・語彙・話す力 | 絵日記・一言作文・話してから書く支援 |

「書く=なぞり書き」だけにとらわれず、

子どもが“どの書く力でつまずいているか”を見極めることが大切です。

【よくある質問】文字が書けない子への支援 Q&A

以下は、特別支援学級で「文字が書けない」「漢字が定着しない」と感じる先生や保護者の方からよく寄せられる質問と、その答えです。

Q1. なぞり書きって本当に意味がないの?

A.

意味がないわけではありません。ただし、ただ線をなぞっているだけでは学習効果は低くなります。

「始点」「方向」「形の特徴」を意識させながら使うことで、初期段階の導入としては効果的です。

ずっとなぞりだけでは「自分で書ける」力は育ちません。

Q2. 漢字がなかなか覚えられません。どうすればよいですか?

A.

6分割パズルのように、漢字をパーツに分けて形の構造から理解する方法が効果的です。

また、似た形の文字と比べる・組み合わせてみるなど、視覚的に捉える工夫も大切です。

Q3. 書く練習を嫌がります。無理にやらせるべきですか?

A.

無理にさせるより、「できた!」が実感できる活動から始めることをおすすめします。

例:

- 絵文字カードでの読み練習

- 空書き(空中で書く)

- 形合わせパズル

こうした活動を通して、徐々に書く力を育てていくとスムーズです。

Q4. カタカナの練習って必要ですか?漢字だけでよいのでは?

A.

実はカタカナがあいまいなまま漢字に進んでしまうと、混乱やつまずきが起こりやすいです。

ひらがな・カタカナ・漢字は形の違いを認識する土台づくりとして、それぞれの役割があります。

とくに視覚的に似ているカタカナと漢字(例:ロ・口、カ・力)を区別する練習は、漢字学習にも役立ちます。

Q5. 書けるようになるまで、どれくらいかかりますか?

A.

個人差はありますが、「見る→動かす→なぞる→写す→書く」という5ステップを意識して支援することで、着実に力が育っていきます。

焦らず、子どもが自信を持てるようにサポートしていきましょう。

「書けない…」から卒業!特別支援で使える文字指導の5ステップ【ひらがな・漢字対応】のまとめ

「書けるようになってほしい」という先生や保護者の想い。

それを叶えるために、一番大切なのは“焦らず待つ”ことかもしれません。

子どもたちの「できた!」を引き出せるよう、今日からできる小さな一歩を一緒に踏み出していきましょう😊

コメント