特別支援学級で国語の授業をしていたときのことです。

「この文を読んでみよう」と声をかけると、Aくんはゆっくりと正しく音読しました。

しかし「じゃあ、何の話だった?」と聞くと、首をかしげます。

読み間違いはないのに、内容が頭に残らない──。

一方で、Bさんは話の意味はよくわかるのに、文字を書くと鏡文字や抜けが多くなってしまいます。

こうした“読み書きのつまずき”の背景には、音韻回路(音を処理する力)と意味回路(意味を理解する力)の働きのアンバランスが隠れていることがあります。

この記事では、現場の教師ができる原因の見立て方と、子ども一人ひとりに合わせた授業アイデアを紹介します。

国語だけでなく、算数や生活科など、すべての教科で活かせる支援のヒントとしてご活用ください。

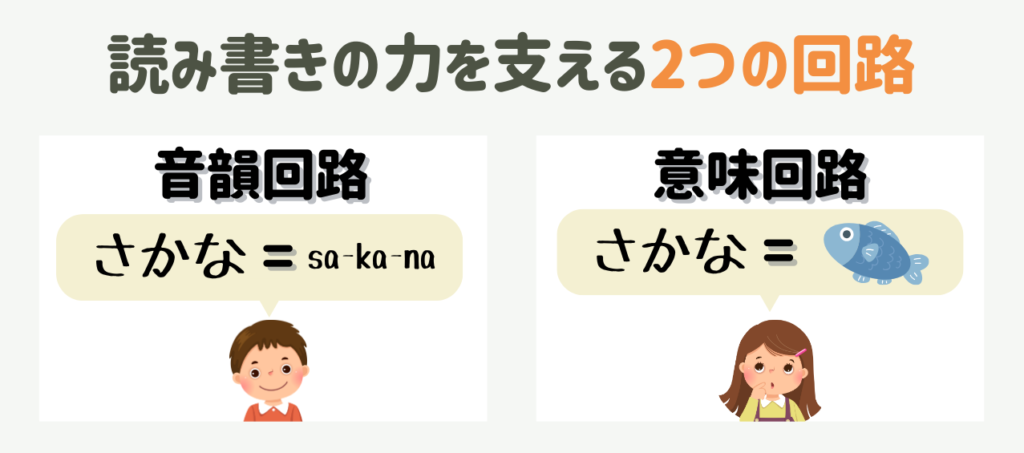

読み書きの力を支える2つの回路

言葉を理解し使うためには、大きく分けて2つの脳内の回路が働きます。

| 回路 | 役割 | 例 |

|---|---|---|

| 音韻回路 | 音のまとまりを認識・操作する | 「さかな」と聞いて「s-a-k-a-n-a」と音を分解する |

| 意味回路 | 言葉の意味や背景を理解する | 「さかな=水に住む生き物」とイメージする |

この2つの回路がうまく連携していないと、「読めるけど意味がわからない」「聞いた言葉を正しく書けない」といったつまずきが起こります。

見立てのポイント:どこでつまずいている?

| 課題タイプ | よくある様子 | 見取りの例 |

|---|---|---|

| 音韻処理が弱い | 読むのが遅い/聞き間違い | しりとり、音の分解・合成 |

| 語彙理解が弱い | 単語の意味があいまい | 絵カード+単語カード対応 |

| 読解が苦手 | 文は読めるが意味不明 | 一文ごとの要約、登場人物カード |

| 書字が苦手 | 書くのが遅い/鏡文字 | マス目の大きいプリント、なぞり書き |

ポイント:

「読む→理解する→書く」のどこで止まっているかを、短時間で観察できる課題を用意しておくと支援計画が立てやすくなります。

読み書き支援のアイデア:授業で使える具体策

ここからは、特別支援学級で実際に使える読み書き支援のアイデアを、原因タイプ別に紹介します。

どれも現場で効果のあった方法ばかりで、今日の授業から取り入れられるものです。

子ども一人ひとりの得意・苦手に合わせて、無理なくアレンジして使ってみてください。

課題タイプ別の導入セリフ例(低学年/高学年別)

| 課題タイプ | 活動例 | 低学年向け | 高学年向け |

|---|---|---|---|

| ① 音韻処理が弱い子 | 音のビンゴ | 「先生が言った音があったら〇をつけよう!耳をピンと立ててね!」 | 「これから流れる音を聞き取って、カードにチェックを入れよう。集中していくよ!」 |

| しりとりリレー | 「最後の音から始まることばを探そう!」 | 「前の人の言葉の最後の音から新しい単語を作って、カードでつなげてみよう。」 | |

| ② 語彙理解が弱い子 | 絵カード+単語カードマッチング | 「この絵と同じ名前のカードを見つけよう!」 | 「イラストと正しい単語カードをマッチングさせてください。」 |

| 今日の出来事を3語で説明 | 「今日あったことを、3つの言葉でおしえて!」 | 「今日の出来事を表すキーワードを3つ挙げて説明してください。」 | |

| ③ 読解が苦手な子 | 物語カードの時系列並べ替え | 「このお話、どの順番で起こったのかな?」 | 「文章の出来事を時系列に並べ替えてみよう。根拠も説明できるかな?」 |

| 『誰が・どこで・何をした』ゲーム | 「だれが、どこで、なにをした?答えてみよう!」 | 「文章から『主語・場所・動作』を抽出して整理してみましょう。」 | |

| ④ 書字が苦手な子 | なぞり書き→写し書き | 「まずは線の上をなぞって、そのあとまねして書こう!」 | 「お手本をなぞり、その形を意識して自分で書いてみましょう。」 |

| 音声入力 | 「声で書いてみよう!言ったことばが画面に出るよ!」 | 「声で文章を入力します。正確に伝わるように、はっきり発音しましょう。」 |

(表が苦手な方向け)読み書き支援のアイデア:授業で使える具体策

授業での支援は、子どものつまずき方に合わせて選ぶのが大切です。

ここでは4つのタイプ別に、実際の活動例と、低学年・高学年向けの導入セリフを紹介します。

① 音韻処理が弱い子への支援

音の聞き分けや分解・合成の力を育てます。

例として「音のビンゴ」では、先生が言った音を聞き取り、カードに〇をつけます。

低学年には「先生が言った音があったら〇をつけよう!耳をピンと立ててね!」と声をかけると楽しく参加できます。

高学年には「これから流れる音を聞き取って、カードにチェックを入れよう。集中していくよ!」と少し挑戦的な口調にします。

「しりとりリレー」では、前の人が言った言葉の最後の音から新しい言葉を作ります。

低学年には「最後の音から始まることばを探そう!」、高学年には「前の人の言葉の最後の音から新しい単語を作って、カードでつなげてみよう。」と指示します。

② 語彙理解が弱い子への支援

絵や具体物と単語を結びつけて、意味の定着を図ります。

「絵カードと単語カードのマッチング」では、低学年には「この絵と同じ名前のカードを見つけよう!」、高学年には「イラストと正しい単語カードをマッチングさせてください。」と声をかけます。

「今日の出来事を3語で説明」では、低学年には「今日あったことを、3つの言葉でおしえて!」、高学年には「今日の出来事を表すキーワードを3つ挙げて説明してください。」とします。

③ 読解が苦手な子への支援

文や物語の意味を場面ごとに理解する練習です。

絵本を一文ずつ読み、その場面に合う絵を探す活動や、物語の出来事をカードで時系列に並べ替える活動が効果的です。

低学年には「このお話、どの順番で起こったのかな?」、高学年には「文章の出来事を時系列に並べ替えてみよう。根拠も説明できるかな?」と指示します。

また、「誰が・どこで・何をした」を答える活動では、低学年には「だれが、どこで、なにをした?答えてみよう!」、高学年には「文章から『主語・場所・動作』を抽出して整理してみましょう。」と声をかけます。

④ 書字が苦手な子への支援

書く負担を減らしながら、正しい形を覚えます。

なぞり書きから始め、次に写し書き、最後に自分で書くようにします。

低学年には「まずは線の上をなぞって、そのあとまねして書こう!」、高学年には「お手本をなぞり、その形を意識して自分で書いてみましょう。」と声をかけます。

タブレットやPCの音声入力を使う場合、低学年には「声で書いてみよう!言ったことばが画面に出るよ!」、高学年には「声で文章を入力します。正確に伝わるように、はっきり発音しましょう。」と伝えます。

授業設計のコツ

- スモールステップ:成功体験を積ませる

- 視覚化:図・色・形で情報を整理

- 反復:毎日同じ形式で基礎を定着

- 役割づくり:得意なことを活かして自信を持たせる

- 個別調整:課題の量・難易度を調整

特別支援学級の読み書き支援 Q&A【完全版】

Q1. 「音韻回路」と「意味回路」って、どうやって見分けるの?

A. 先生や保護者の観察で見極められます。例えば…

- 音韻回路の課題:ひらがなの読みがあやふや/「す」と「つ」をよく間違える/しりとりが苦手

- 意味回路の課題:文章をすらすら読めるのに「どういう話?」と聞くと答えられない/語彙が少ない

📌 観察ポイント

授業中の音読、しりとり、読み聞かせ後の会話など、日常の中でサインをキャッチしましょう。

Q2. 読み書きが苦手でも、練習は必要ですか?

A. はい、必要ですが**「苦しい練習」ではなく「できそうな練習」を短く繰り返す**ことが鉄則です。

💡 例

- 5分間だけの「音カードゲーム」

- 1日1回の「一文音読」

- 「今日はこの3文字だけ」などゴールを小さく設定

成功体験が積み重なると、「またやってみたい!」という気持ちが生まれます。

Q3. ICTは特別支援でも役立ちますか?

A. とても有効です!

- 読み上げ機能 → 読解に集中できる

- タイピング → 書字が苦手でも考えを表現できる

- 写真や音声記録 → 語彙や経験を視覚・聴覚で記録できる

📌 例:授業のまとめを音声入力で作成し、その場で全員に読み上げると「自分の言葉が全員に届いた」という達成感が得られます。

Q4. 家庭でできるサポートは?

A. 「正しく読む」よりも「言葉に触れて楽しむ」ことが大事です。

💡 家庭でのおすすめ活動

- 絵本の読み聞かせ → 読む人は親でも兄弟でもOK

- しりとり・言葉探しゲーム → お出かけ先でも可能

- 買い物メモ作り → 「りんご」「牛乳」など一緒に書く

日常生活の中で、自然に言葉と出会う場面を増やしましょう。

Q5. 同じ課題の子でも支援方法が違うのはなぜ?

A. 認知特性・興味関心・安心感など、背景が一人ひとり違うからです。

📌 例えば…

- 「電車が大好き」な子 → 駅名カードで音読練習

- 「絵が得意」な子 → 読んだ内容を絵で表す活動

- 「話すのが得意」な子 → 先に口頭で話し、その後文章化

その子の「得意」を入口にすると、学びが自然に広がります。

Q6. 授業の中で全員が楽しめる活動はありますか?

A. あります!全員が参加できる形にすれば、学習意欲も高まります。

💡 実践例

- 音のビンゴ:似た音を聞き分けてカードに〇

- 順番並べゲーム:絵と文を合わせて正しい順に並べる

- 語彙カードバトル:お題の言葉の特徴を早く3つ言えたら勝ち

- お手紙ごっこ:書いた手紙を読んで渡す(読む・書く・話すを同時に)

特別支援学級の読み書きつまずき支援|音韻回路・意味回路から考える授業アイデア集のまとめ

読み書きのつまずきは、子どもの努力不足ではなく、音韻回路と意味回路の働きのアンバランスから生じることがあります。

授業づくりでは、

- どこでつまずいているのかを見極める

- 原因に合った方法で支援する

この2つが大切です。

今回紹介した具体策は、どれも特別支援学級だけでなく通常学級や家庭学習でも活用できます。

一つでも試してみることで、子どもが「読めた!」「書けた!」と感じる瞬間が必ず増えます。

読み書きの力は、学習全体の土台です。

小さな成功体験を積み重ねながら、子どもの可能性を広げていきましょう。

コメント