私は、これまでの特別支援学級22年の間で「今日は一人。しかも離席や危険行動が続く」という場面を何度も経験してきました。特別支援学級のワンオペでも、工夫次第で学びへ戻すことはできます。

本記事では、合図は3語(「はじめる/やすむ/おわり」)、流れは「2分学習→2分休憩→再開」という最小の型だけで、教室を安定させる方法を具体的に紹介します。準備はかんたん、今日から同じやり方で回せます。

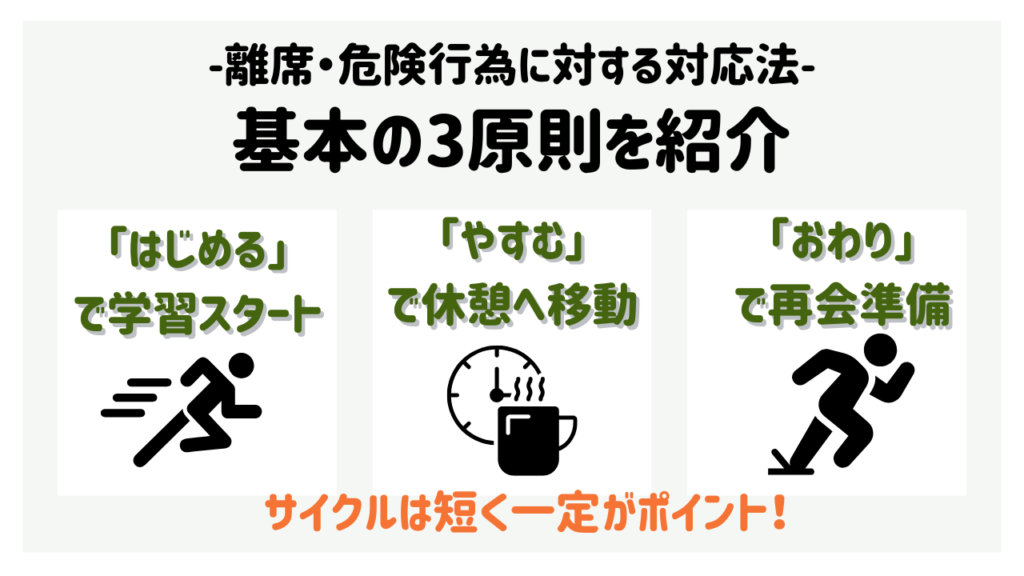

超シンプル対応:基本の3原則

- 環境を固定:席と休憩場所は毎回同じ。登れそうな物は遠ざける。

- 合図は3語

- 「はじめる」=学習スタート

- 「やすむ」=休憩へ移動

- 「おわり」=区切って再開準備

- 短いサイクル:2分学習 → 2分休憩 → 再開(安定してきたら3分→3分へ、2分がダメなら1分でも)

この3つだけで教室の土台が整います。増やさないことがコツです。

なぜ「同じ型」が効くのか

- 大人が一人のときは、説明が長いほど待ち時間が増え、離席が起きやすい。

- 合図と言い回しを毎回まったく同じにすると、子どもは流れを先読みできて落ち着きます。

- だから、合図は3語「はじめる/やすむ/おわり」、サイクルは短く一定が基本です。

まず「なぜこれで安定するのか」を共有すると、迷いなく実行できます。

子どもの実態の例

次に例として子どもの実態を詳細と関わりを解説します。

できていること・強み

まず強みを押さえると、入り口とごほうび設計が決まります。

- 興味:恐竜・戦いごっこ・絵を描く

- 対人:好きな大人には自分から近づく、短い言葉の指示なら通りやすい

- 学習:

- 数:10〜20の範囲は概ねわかる/簡単な数合わせはできる

- 文字:なぞりは入りやすい/自分の名前は読める

- 行動:短いサイクル(2分)だと再開が可能/同じ流れを繰り返すと安定

- 体力:短距離の移動や姿勢の切り替えが早い(休憩→席への戻りが速い)

苦手・つまずきやすい場面

「待つ・見通しがない・音や刺激が強い」で崩れやすい傾向。

- 手待ち時間が長い(配布・説明が続く)

- 書く量が多い/鉛筆操作が長く続く

- 音が響く場(体育館・廊下・複数学年が同室)

- 終わりの合図が曖昧な活動(自由時間の切り上げなど)

感覚・体の動きの特徴

刺激が強いときの“サイン”を先に知っておくと安全です。

- 音に反応:泣き声・ざわめきで顔が強張る/耳をふさぐ

- 視覚刺激:動くものにすぐ目が向く(廊下の人・窓外の車)

- 体の動き:高い所へ登る・机の上に乗る・肩に飛びつくが出やすい

言葉・理解の様子

短い言葉と身ぶりで通じやすい。長い説明は逆効果。

- 一文は5〜7語で通りやすい(例:「いちぎょうだけ、やろう」)

- 指さし・カードがあると切り替えやすい(「やすむ」カード)

- 質問より宣言形が入りやすい(「やすむ。」「おわり。」)

学習の入り口

“超ミニ課題”が最短。成功を増やして時間を伸ばす。

- 文字:なぞり1行→好きな1文字だけ清書

- 数:10までの数合わせ3問/同数のシール貼り

- ことば:好きカードで分類1つ(例:恐竜の「なまえ/なかま」)

行動が乱れやすい時間帯(例)

記録で確かめます。

- 朝いち(登校直後)/休み時間明け/学年移動の直後

- 給食前後(空腹・満腹の切り替え)

きっかけ→行動→結果(ABCの見取り)

観察の言い方を“短く・事実だけ”にそろえます。

例1

- きっかけ:配布で待ち時間1分

- 行 動:机に登る→肩に飛びつこうとする

- 結 果:「やすむ」でマット2分→「おわり」で1行だけ再開

例2

- きっかけ:書く量が増える(2行以上の指示)

- 行 動:「やらない!」と大声→廊下へ向かう

- 結 果:「やすむ」→2分後「おわり」→なぞり1行に縮小して再開

ことば(暴言)とのつきあい方

拒否のサイン。長く反応しないで“言い換え→次の行動”。

- 出やすい場面:課題量が大きい/終わりが見えない

- 返し方:「そのことばは使わない。言い換えは『やりたくない』。」

- 次の行動:「やすむ。」→「おわり。」→1行だけ再開

強化(ごほうび)に繋げる

“すぐ返す”と次の2分が入りやすい。

- 効きやすい:シール/好き活動2分(恐竜おえかき)

- 効きにくい:先延ばしのごほうび(放課後まとめて…など)

安全に関わる注意点

止めるより“場を安全に入れ替える”。

- 触って止めようとすると興奮が上がる→距離をとる

- 登れる物は目に入らない位置へ/上段は空に

- 休憩場所はいつも同じ(戻りが早い)

30秒アセスメント(授業前チェック)

授業前にここだけ確認。迷いが減ります。

- 休憩マットは見える位置?(はい/いいえ)

- 今日の課題は1行・3問・1枚になっている?(はい/いいえ)

- タイマーは手元で見える?(はい/いいえ)

- 合図カード(はじめる/やすむ/おわり)は出ている?(はい/いいえ)

超シンプル対応:基本の3原則の実践方法

次に基本の3原則の実践方法を解説します。

授業の流れ(2分→2分→再開)

手順を固定すると、注意喚起より“流れ”で戻せます。

- 導入(10秒):「はじめる」

- 学習(2分):1行・3問・1枚の“超ミニ課題”

- 休憩(2分):「やすむ」→決めたマットに移動

- 区切り(5秒):「おわり」→席に戻る

- 再開:ふたたび1行だけ/3問だけ

伝えるのは合図の3語だけ。理由や説明は足さないのがコツ。

教室づくり(最小セット)

見通しと安全を同時に確保する“置き方の型”です。

- 席:出入口から見えて、すぐ声が届く位置。

- 休憩マット:教員の視野内。棚・椅子から離す。

- 道具:その時間は1つだけ机上に(プリント1枚 or タブレット1台)。

- タイマー:机の端で見える場所に1つ(2分/3分)。

言葉かけ例

言い換えず、短く、次の行動だけを指示します。

- 開始:「はじめます」

- 休憩:「やすみます」

- 区切り・再開:「おわり」

- 危ない行動には一言だけ:「たかいところはだめ。やすむ。」

つけ足すなら、次の行動だけ(例:「一つだけ」)。

危険行動が出たとき(5手順)

止めるより“安全に切り替える”方が早くて静かに効果がでやすいです。

- 距離をとる(触らない)

- 周囲を下げる(椅子を離す/他の子どもは小休憩)

- 合図:「やすむ」→休憩マットを指さし

- 静かに待つ(説得・交渉をしない)

- 落ち着いたら短く:「たかいところはだめ。おわり。」→1行だけ再開

ミニ課題の例(2分で完結)

“やり切れる小ささ”が、次の2分を呼び込みます。

- ひらがな:なぞりor視写1行+好きな1文字だけ清書

- 数:10までの数合わせ3問/同じ数だけシールを貼る

- ことば:好きなカードで1つだけ分類(例:動物/のりもの)

- 図形・微細運動:点つなぎ1枚/同じ形なぞり1つ

ごほうび設計(その場で完了)

“すぐに返す”ほど行動と結びつきます。先延ばしは効果が落ちます。

- 2分学習ができたらシール1こ

- シール3こで好きな活動2分(絵・ブロック・タブレット等)

- 翌日に持ち越さない(行動と強化を近づける)

記録・連絡(最小でOK)

短い記録が、翌日の調整と家庭連携の力になります。

記録(1日2行まで)

- 10:12 やすむ → 10:14 おわり/ひらがな1行

- 11:03 高所へ → やすむ → 11:06 おわり/数あわせ3問

保護者への一文(コピペ可)

学校と家庭で“同じ言葉”を使えるよう揃えます。

学校では「2分学習→2分休憩→再開」を、合図3語(はじめる/やすむ/おわり)で繰り返しています。危ない場面は休憩に切り替えて安全を優先。ご家庭でも同じ言葉での声かけをお願いします。

つまずきやすいポイントと対処

崩れたら“基本の型”に戻すのが最短です。

- 説得が長くなる → 合図3語に戻す。

- 休憩場所が毎回違う → 固定する。

- 課題が多い → 1行・3問・1枚に戻す。

- ごほうびを先延ばし → その場で必ず実行。

1週間の目標(伸ばし方)

“少しずつ”がいちばんの近道です。

- Day1–2:安全第一/2分学習×2回

- Day3–4:2分学習×3回(どれか1回は机で)

- Day5:3分学習を1回だけ入れる

→ 達成したら翌週:学習3分/休憩2分へ。

【支援学級】ワンオペでも崩さない!1年生の離席・危険行動“超シンプル対応”のまとめ

合図をそろえ、流れを短く固定する――それだけで場は整います。

ワンオペでも、工夫次第で学びへ戻すことはできます。

合図3語「はじめる/やすむ/おわり」と、2分→2分→再開の最小サイクル。

環境を固定し、同じ手順を続けるだけで、教室は安定します。今日から試してみてください。

コメント