学校で「声が出ない子」に出会ったことはありませんか?

家では普通に話せるのに、教室では一言も話せない——それが「場面緘黙」です。特別支援だけでなく通常学級でも見られ、担任の先生を悩ませます。本記事では、学校現場での対応の工夫や通知表の書き方など、明日から使える実践例をまとめました。

場面緘黙とは?学校で出会う「声が出せない子」

教室での出欠確認。「◯◯さん」…呼んでも、うなずくだけで声が返ってこない。

でも保護者からは「家ではよくしゃべるんです」と聞いて驚く。

先生なら一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

これは「場面緘黙(ばめんかんもく)」と呼ばれる状態です。

家や安心できる場では話せるのに、学校や特定の人の前では声が出せない。

本人は「話したい」と思っていても、不安が強すぎて声にならないのです。

学校現場で見られる場面緘黙の特徴

- 出欠確認や号令の返事ができない

- 授業中の発表や音読が難しい

- 友だちとの会話が限定的になる

- 保護者は「家では話す」ため理解しにくい

- 成績や通知表に反映しづらい

表面的には「無口」「消極的」に見えても、内面では強い不安や緊張と闘っています。

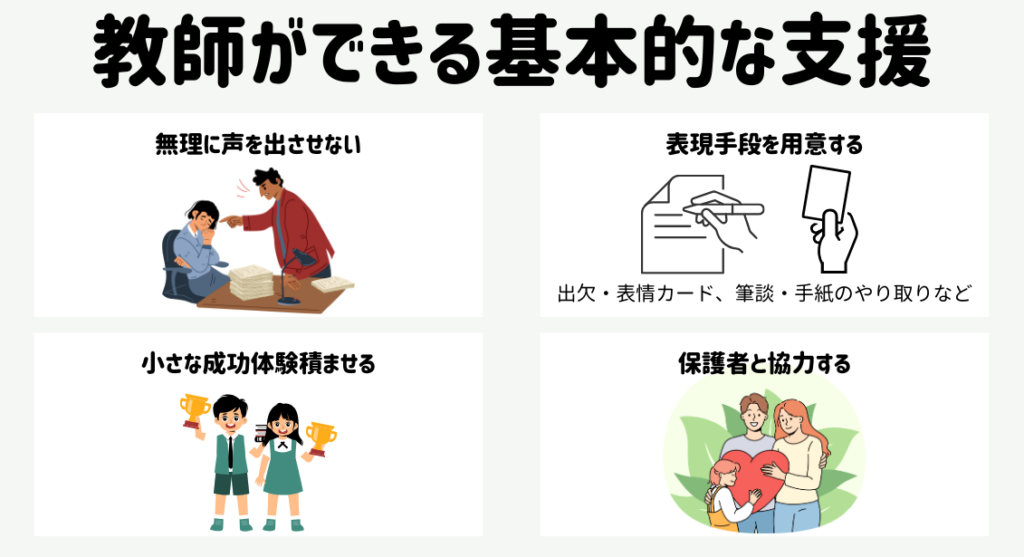

教師ができる基本的な支援

場面緘黙の子どもへの支援で大切なのは、「声を出させること」ではなく「安心して過ごせること」を第一に考える姿勢です。

教師のちょっとした配慮や環境づくりが、子どもにとって大きな安心感につながり、やがて少しずつ声を出せるきっかけになります。ここでは、日々の学校生活で実践できる基本的な支援のポイントを紹介します。

① 無理に声を出させない

「話してごらん」「声を出さなきゃだめだよ」は逆効果です。

まずは「話せなくても大丈夫」と伝え、安心できる土台を作りましょう。

② 多様な表現手段を用意する

- 出欠カードを挙げる

- 表情カードやシールで気持ちを示す

- 手紙やワークシートで先生とやりとり

- 筆談する

👉 声が出なくても意思表示できる環境が、次のステップにつながります。

③ 小さな成功体験を積む

- 先生と二人でのやりとり

- 信頼できる友だちとのペア活動

- 小グループでの参加

- 発表は作品掲示やプリント提出で代替

「できた」という経験を細かく積み重ねることが大切です。

④ 保護者と協力する

家庭での様子や「声が出やすいきっかけ」を共有し、学校でも取り入れます。

また「学校で話せないのは怠けではない」という理解を伝えることも重要です。

自立活動でできる支援の工夫

場面緘黙の子にとって、自立活動は大きなチャンスです。

ただし「声を出すこと」をゴールにせず、安心して表現する経験を重ねましょう。

- 気分カードやサイコロトーク(丸をつけるだけでOK)

- 呼吸を整える活動(風車を吹く、しゃぼん玉を飛ばす)

- 「今日のひとこと」を絵やシールで表す

- 短時間の役割(出席カードを集める、配り物など)

👉 声がなくても自分を表現できる活動が、子どもの自信になります。

通知表・評価の工夫

「声が出るかどうか」だけで評価すると、努力や成長が伝わりません。

通知表では「できている表現方法」や「小さな変化」に焦点を当てるとよいです。

文例

- 「カードや表情で自分の思いを伝えることができました。」

- 「安心できる関係の中で、少しずつ表現の幅を広げています。」

- 「友だちと一緒に活動する意欲が高まっています。」

評価は“声”ではなく“伝えようとする姿勢”に注目しましょう。

教師が心に留めたいこと

場面緘黙の子どもは、声が出るようになるまでに数ヶ月〜数年かかることもあります。

大切なのは「今、声が出なくても、この子なりに学んでいる」と信じること。

先生が「待つ姿勢」を示すこと自体が、子どもにとって大きな安心となり、少しずつ心の扉を開くきっかけになります。

場面緘黙とは?学校で出会う子どもへの教師の対応・支援方法のQ &A

- 話すように強く促してもいいですか?

-

無理に声を出させようとすると不安が強まり、逆効果になります。安心できる環境を整えることを優先しましょう。

- 授業での発表や音読はどうすればいいですか?

-

録音提出やタブレットでの発表、友だちに代読してもらうなど「声以外の方法」を認める工夫が有効です。

- 家では普通に話していると保護者から聞きました。学校では努力していないのでしょうか?

-

いいえ。家庭と学校では環境が大きく異なります。学校では不安や緊張が強くなり、声が出せない状態になっているのです。

- 学級全体にはどのように説明すればよいですか?

-

「この子は声が出にくいことがあるけど、心の中ではちゃんと考えているよ」と伝えるなど、自然に受け入れられる雰囲気をつくりましょう。

- どのくらいで話せるようになりますか?

-

個人差があります。数週間で変化が見られる子もいれば、数年かけて少しずつ話せるようになる子もいます。焦らず、継続した支援が大切です。

場面緘黙とは?学校で出会う子どもへの教師の対応・支援方法まとめ

- 場面緘黙は「話したいのに声が出ない」不安障害

- 学校では出欠や発表などで困りごとが多い

- 無理に話させず、カードやノートなど多様な表現を保障する

- 通知表では「できていること・変化」に注目して書く

- 教師が「待つ」姿勢を示すことが最大の支援

明日からできる先生への提案

- 出欠確認にカードを取り入れてみる

- 返事を期待せず「話せなくても大丈夫」と伝える

- 子どもの変化を小さくても記録しておく

小さな工夫が、子どもにとって大きな一歩になります。

まとめ

場面緘黙の子と出会うと、先生自身も戸惑い、悩みます。

ですが、子どもは「話せない」なりに学び、成長しています。

先生が「待ち」「認め」「安心を与える」ことこそが、最良の支援です。

この記事が、教室でのちょっとした実践のヒントになれば幸いです。

コメント